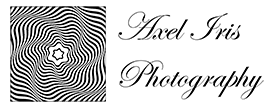

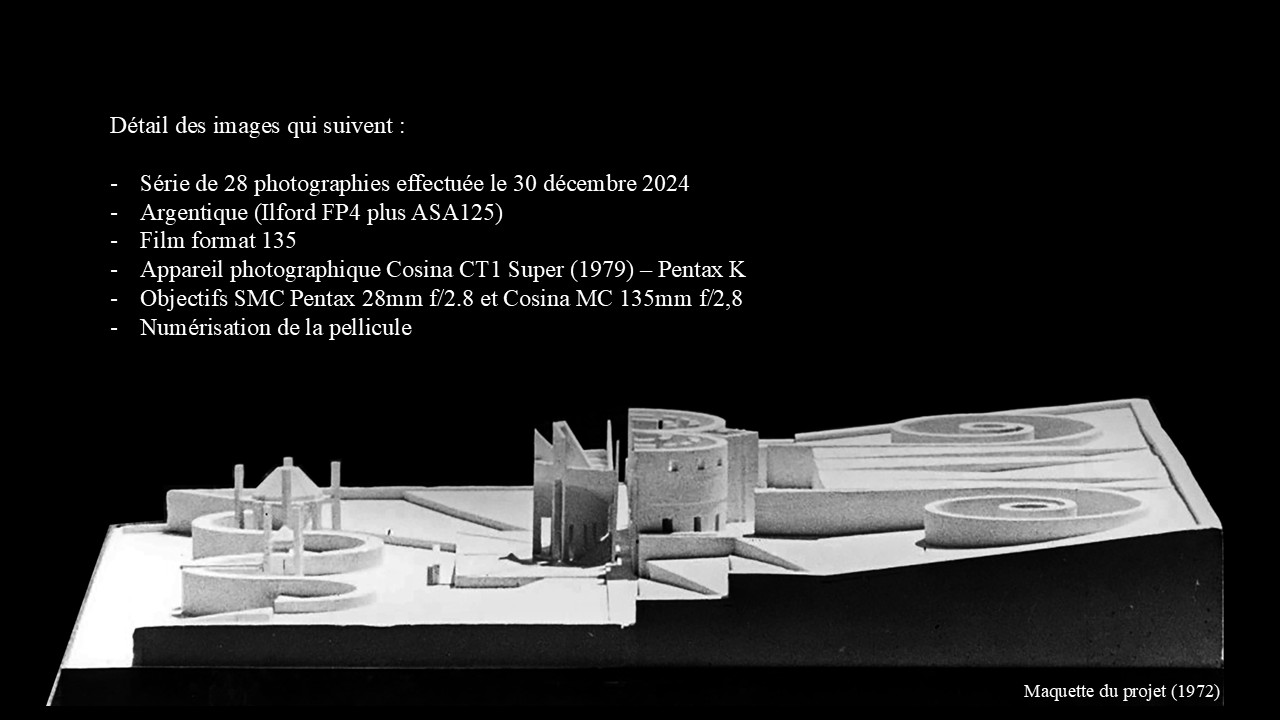

La série de photographies présentée souhaite mettre en évidence la beauté et la complexité des structures postmodernes qui constituent le Cimetière Monumental de Parabita.

Il s’agit d’une œuvre qui a été classée en Italie comme bien architectural d’intérêt national.

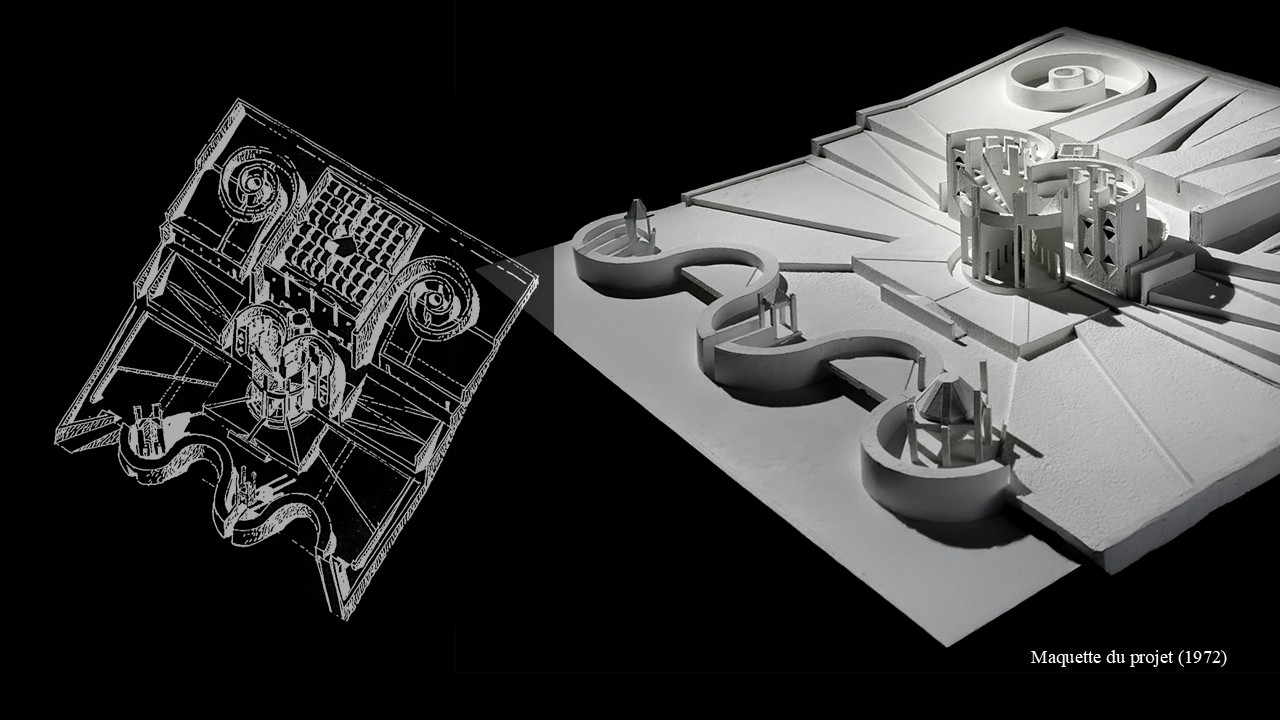

(La maquette de ce projet fait partie de l’exposition permanente du MAXXI (Musee national des arts du XXI siècle) à Rome et les projets originaux sont archivés au Centre Pompidou (Musée National d’Art Moderne) à Paris).

Parabita, petite ville d’environ 8000 habitants dans le sud des Pouilles distant ~25Km de Lecce qui est le chef-lieu de la province homonyme.

À la moitié des années 60, la commune de Parabita, n’ayant plus de place dans son petit cimetière datant du début du 19ème siècle, mandate l’architecte Paola Chiatante, originaire de la région et faisant partie du G.R.A.U. (Gruppo Romano Architetti Urbanisti), d’élaborer un nouveau projet.

C’est là qu’intervient Alessandro Anselmi, fondateur du G.R.A.U., qui, dans les années 60, concentre sa ligne directrice dans la réintégration d’éléments classiques en dessinant des œuvres qui souhaitent aller au-delà de la partie strictement fonctionnelle caractéristique du mouvement moderne. D’où la définition d’architecture postmoderne.

(Anselmi était l’un des pionniers de ce nouveau courant, tout au long de sa carrière il donnera naissance à plus de l5 projets en Italie et en France. Il sera professeur d’architecture à l’université de Reggio Calabria, puis à Rome et, entre autres, professeur invité à l’EPFL en 1987).

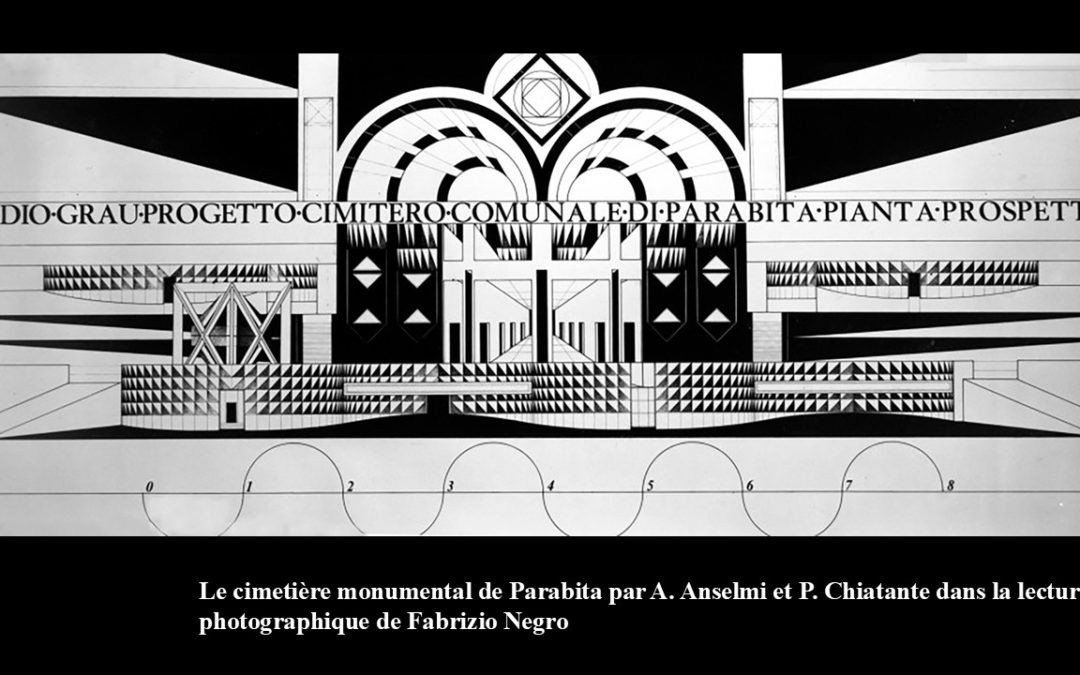

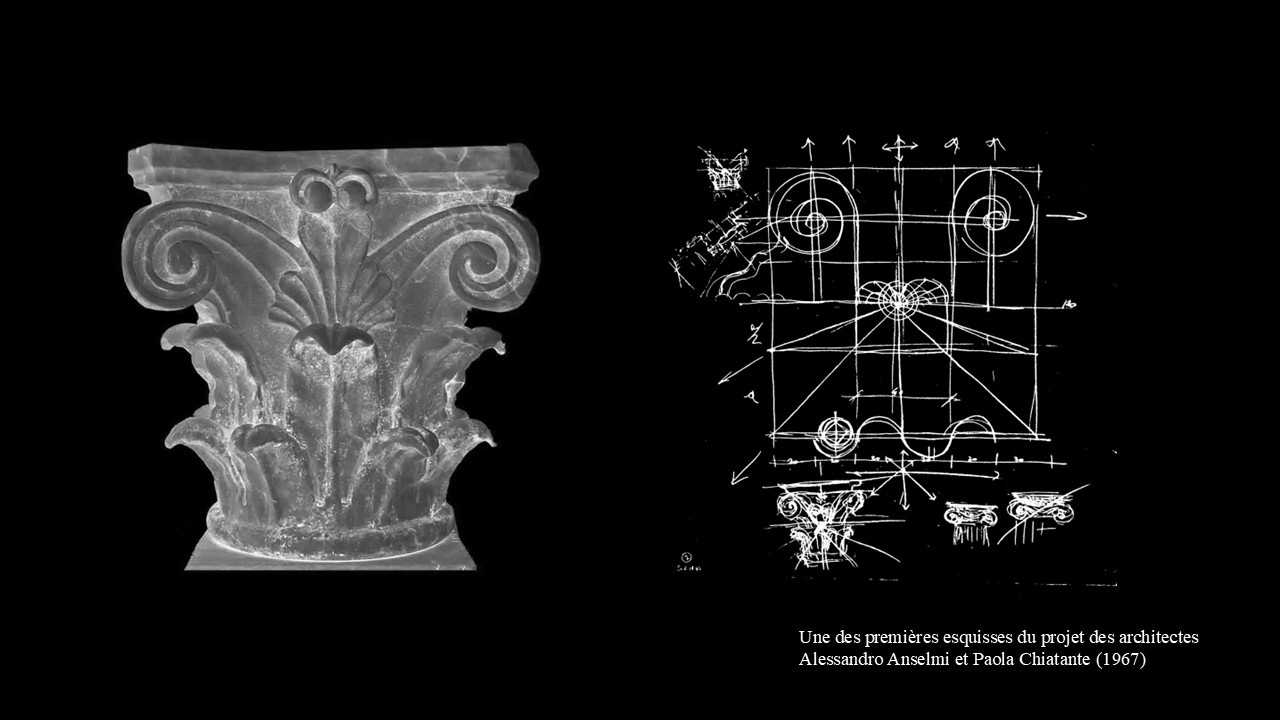

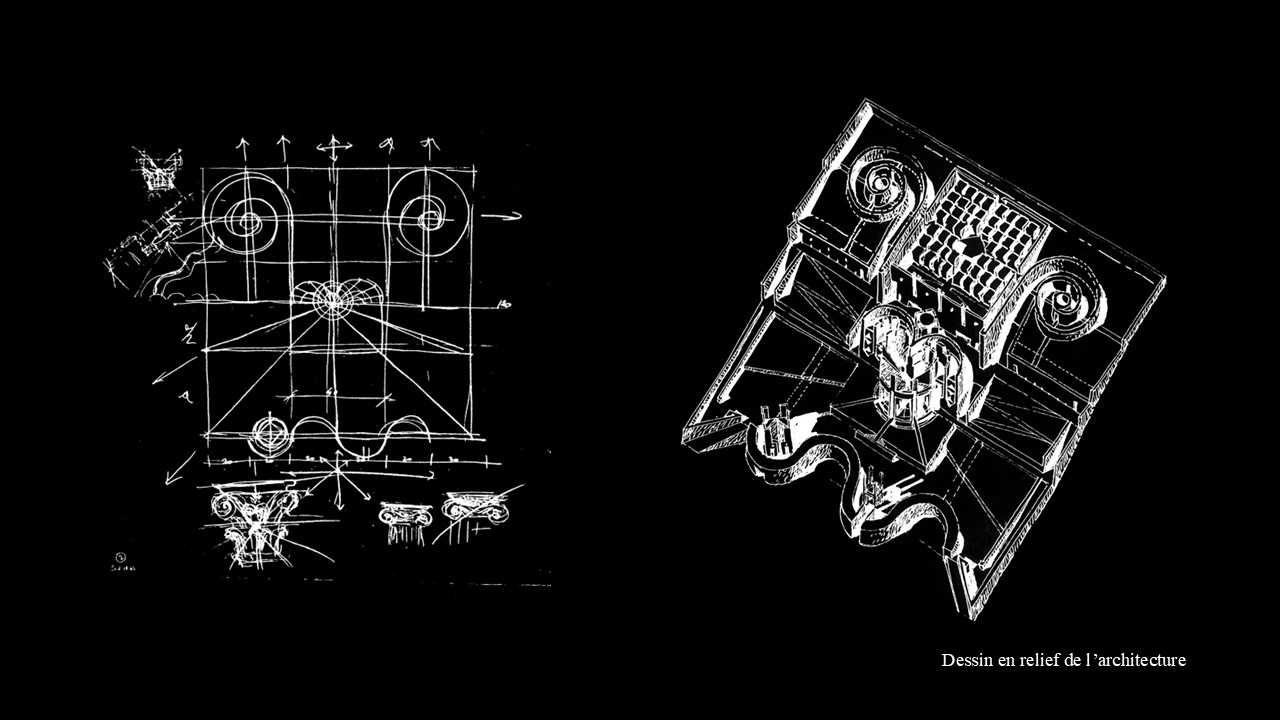

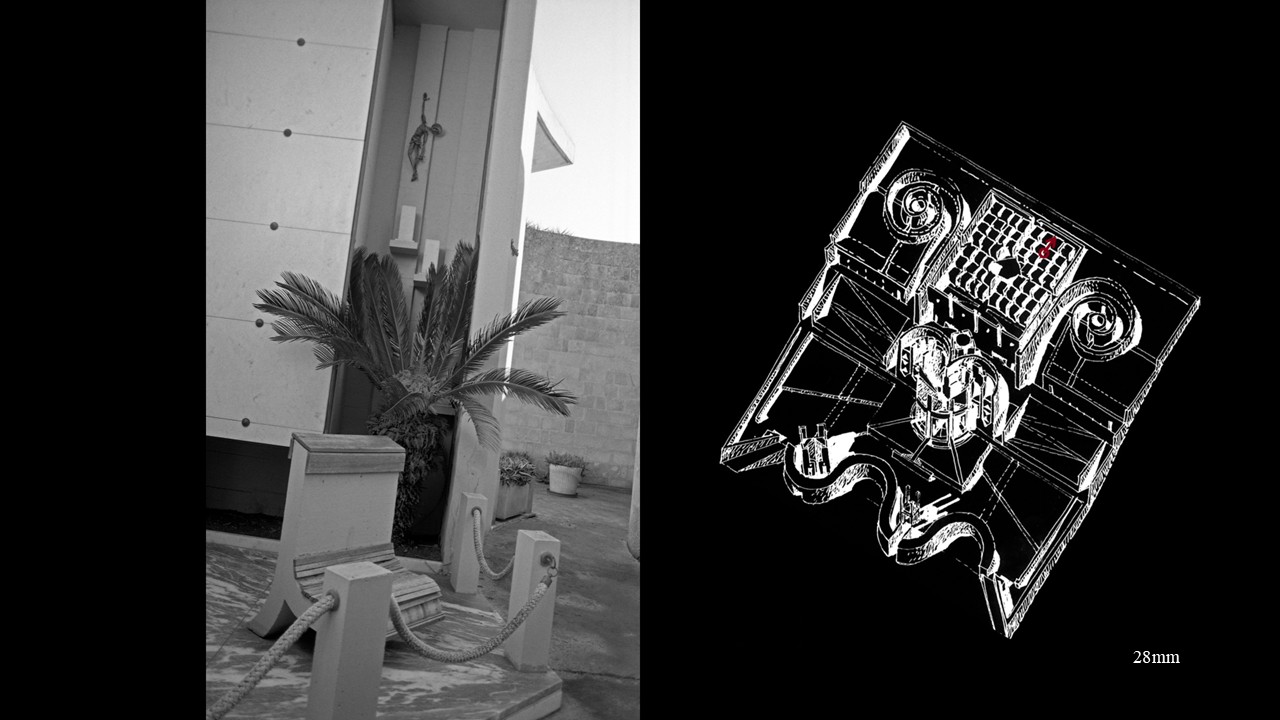

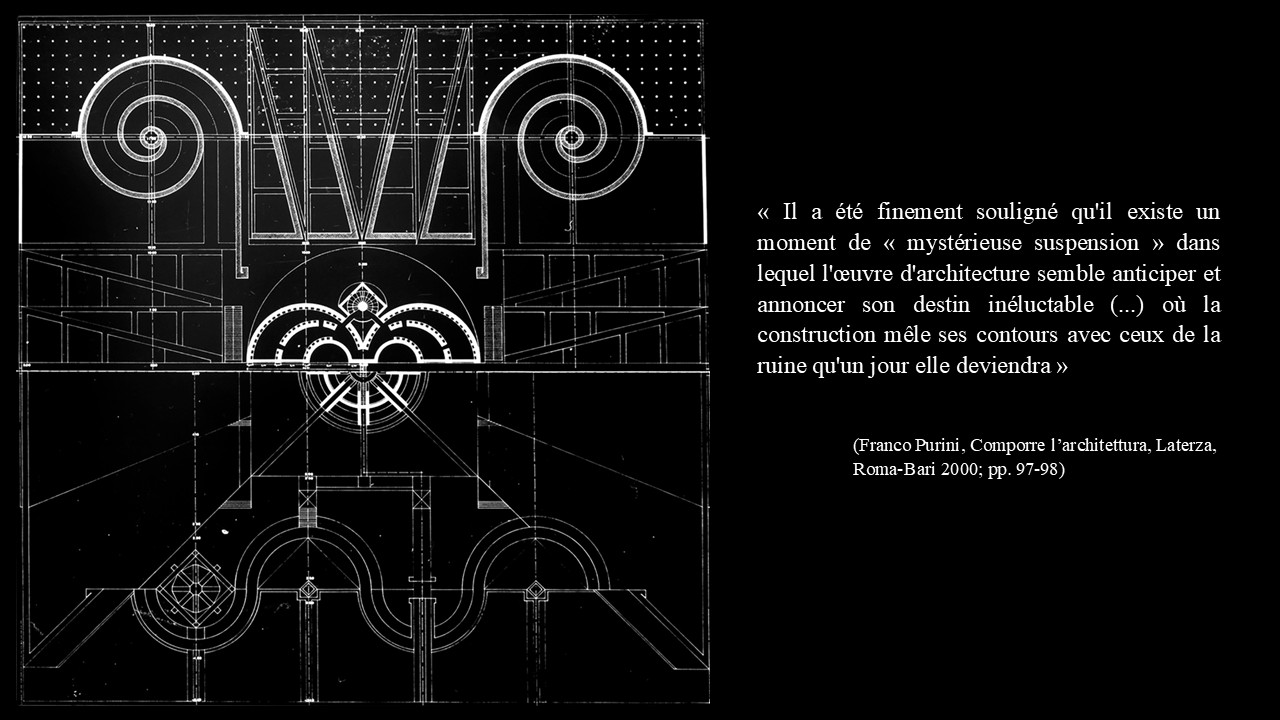

- Projet du Cimetière de Parabita – Dans l’idée de la réintégration des éléments classiques : Le chapiteau corinthien

Approbation du projet 1967 et début des travaux 1972

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(1)

Pourquoi un cimetière en style postmoderne ?

L’idée est celle de la création d’un lien entre le passé et le présent, entre le fini et l’infini, le postmodernisme qui remet l’esthétique classique du passé au centre du projet architectural dans le but de surmonter le style moderne, courant prédominant dans la période antécédente.

________________________________________________________________

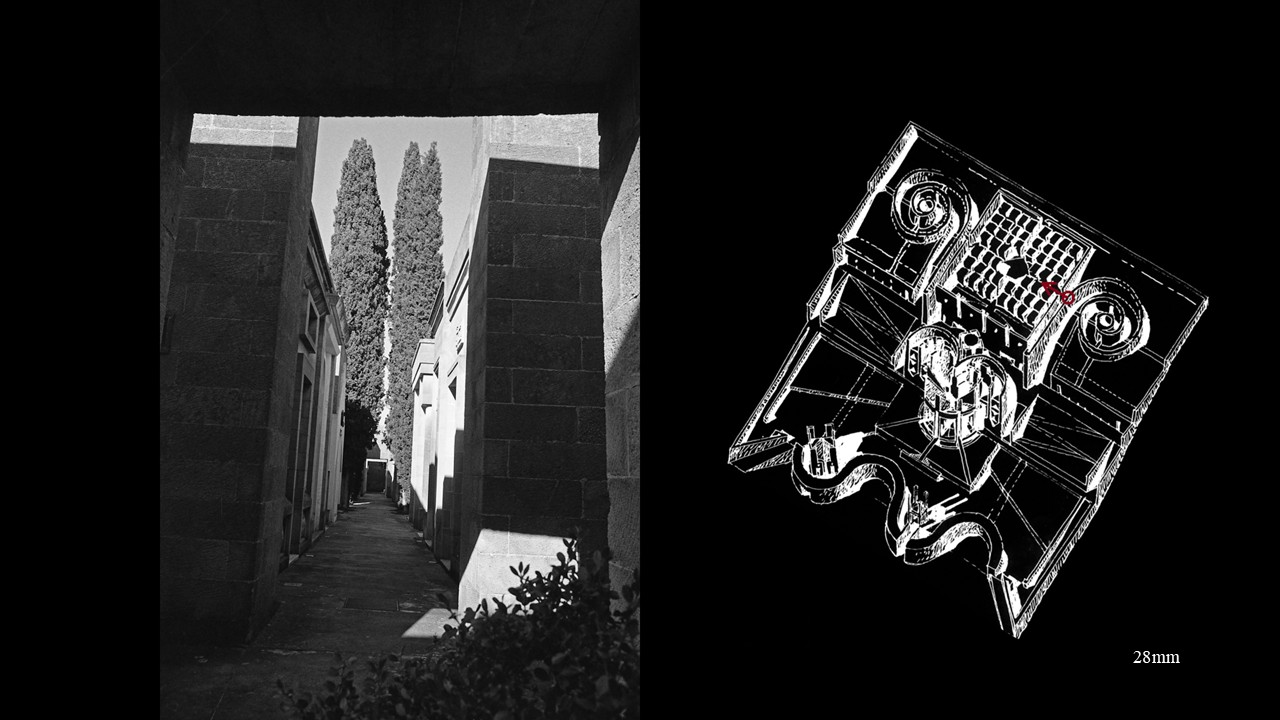

(2)

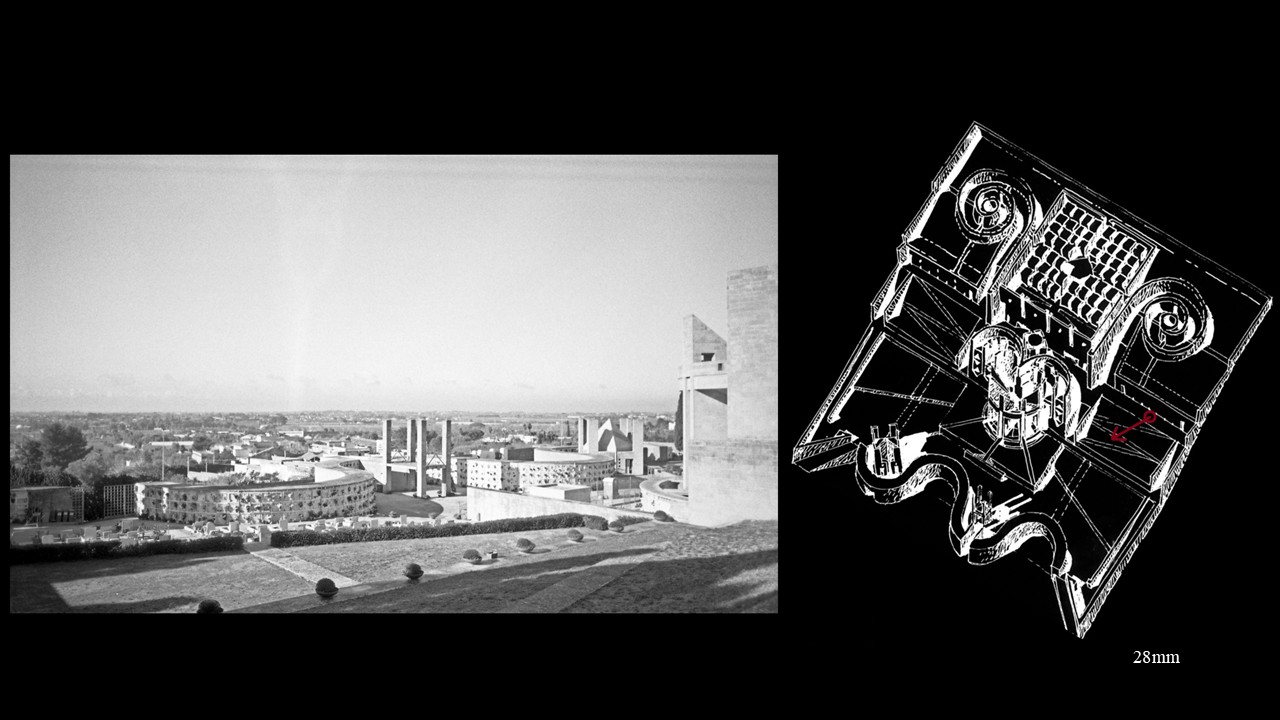

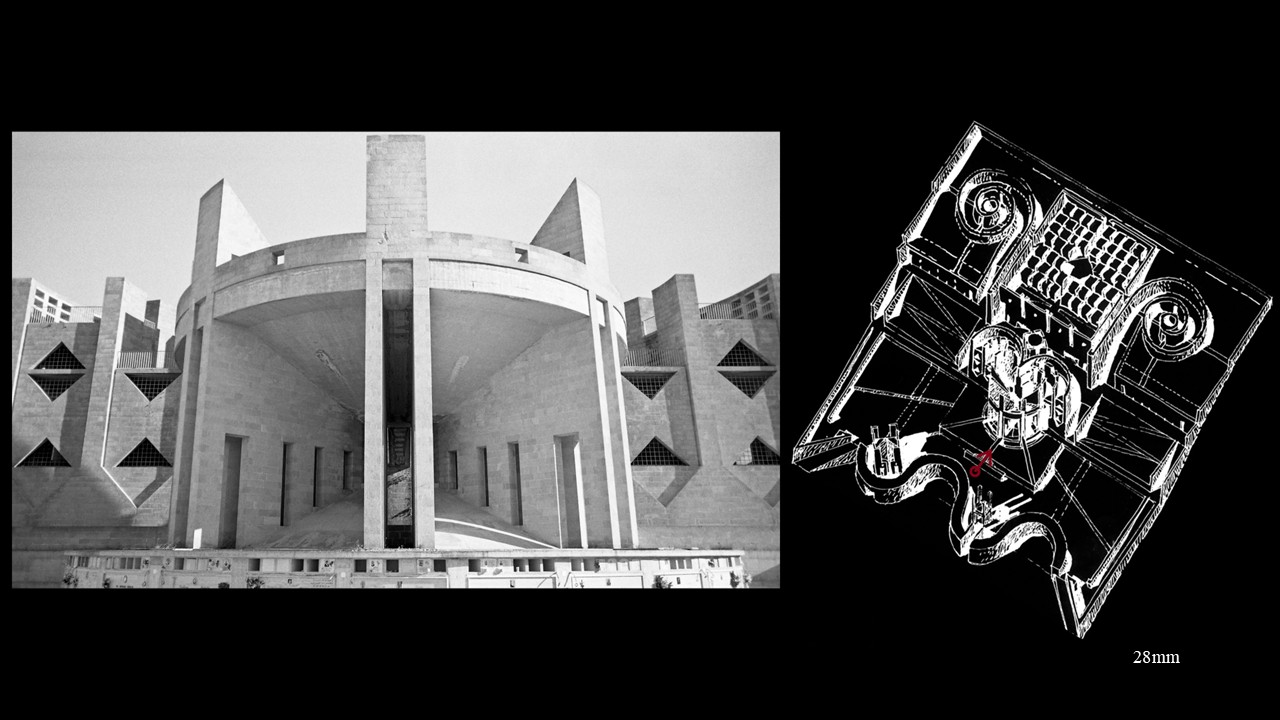

Dans l’analyse des articulations spatiales, certaines formes plus que d’autres font référence à l’infini.

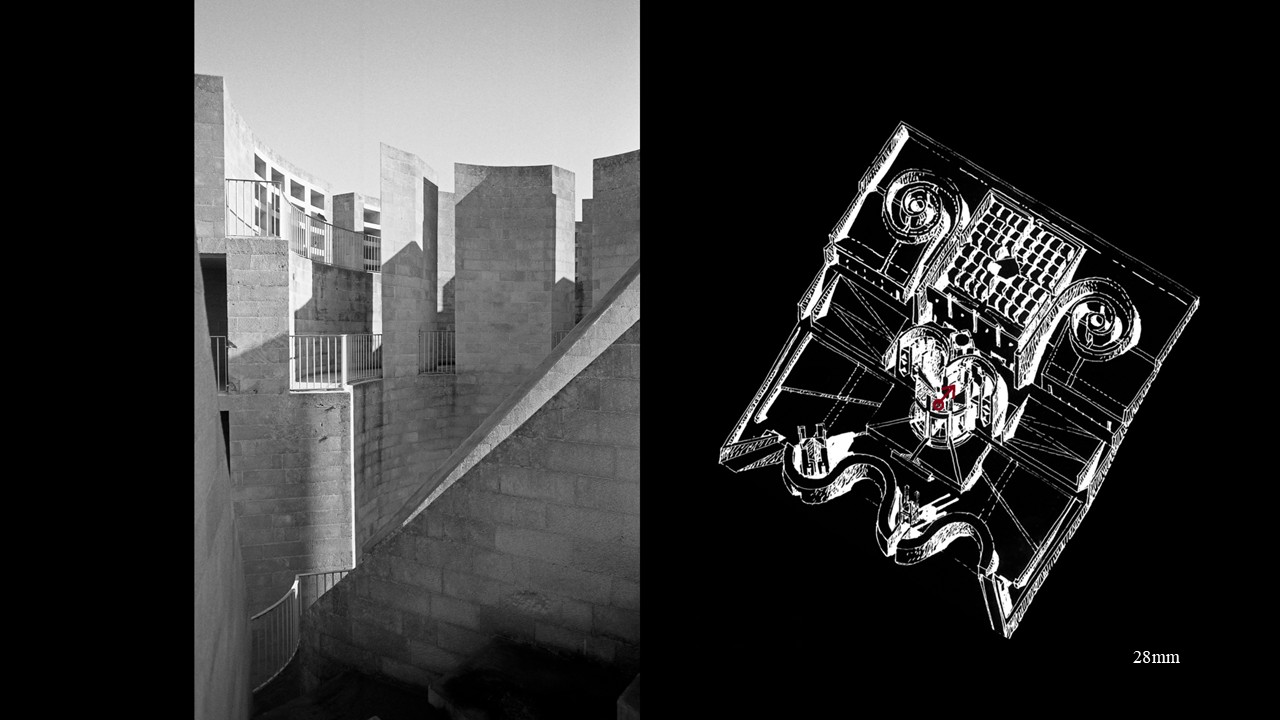

La « circonférence » : d’où les signes-symboles de la « spirale », de la « sinusoïde » et évidemment du « cercle ». Ces formes caractérisant l’ensemble du tracé planimétrique.

________________________________________________________________

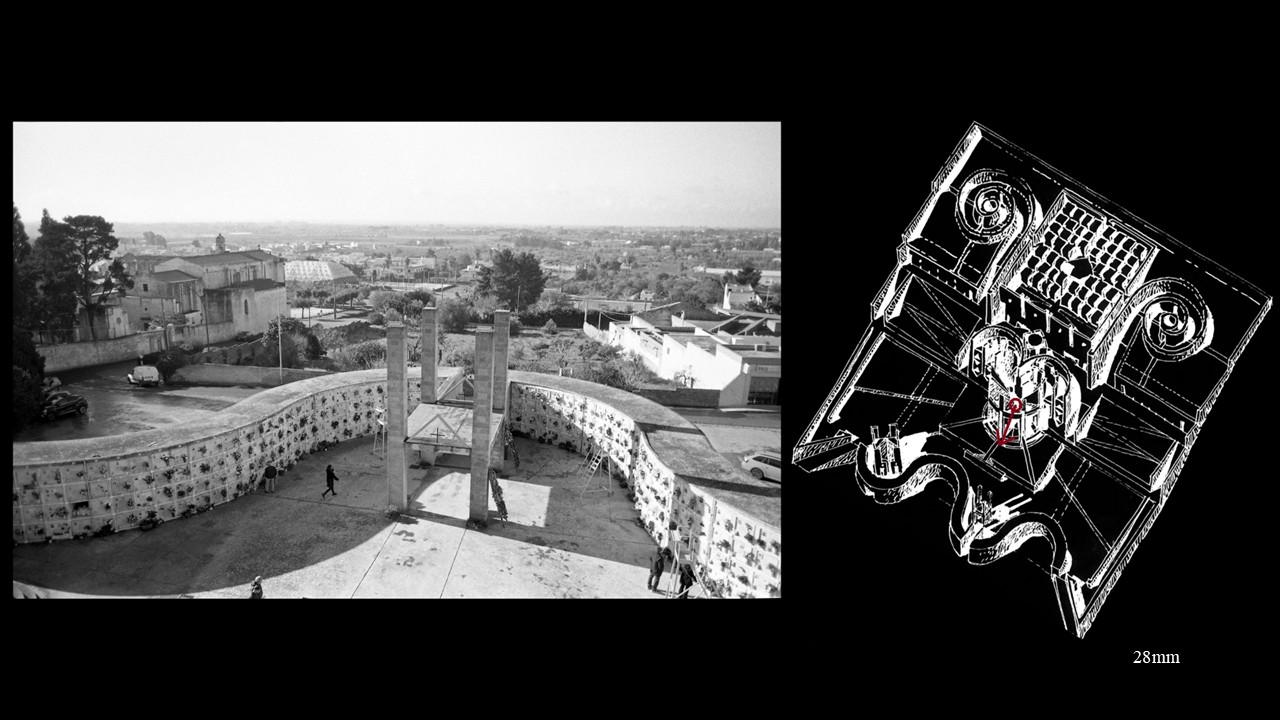

(6)

Au point central de cette nécropole, là où se situe l’ossuaire, nous trouvons le barycentre géométrique et conceptuel de l’ensemble de la composition, le point où les lignes convergent.

________________________________________________________________

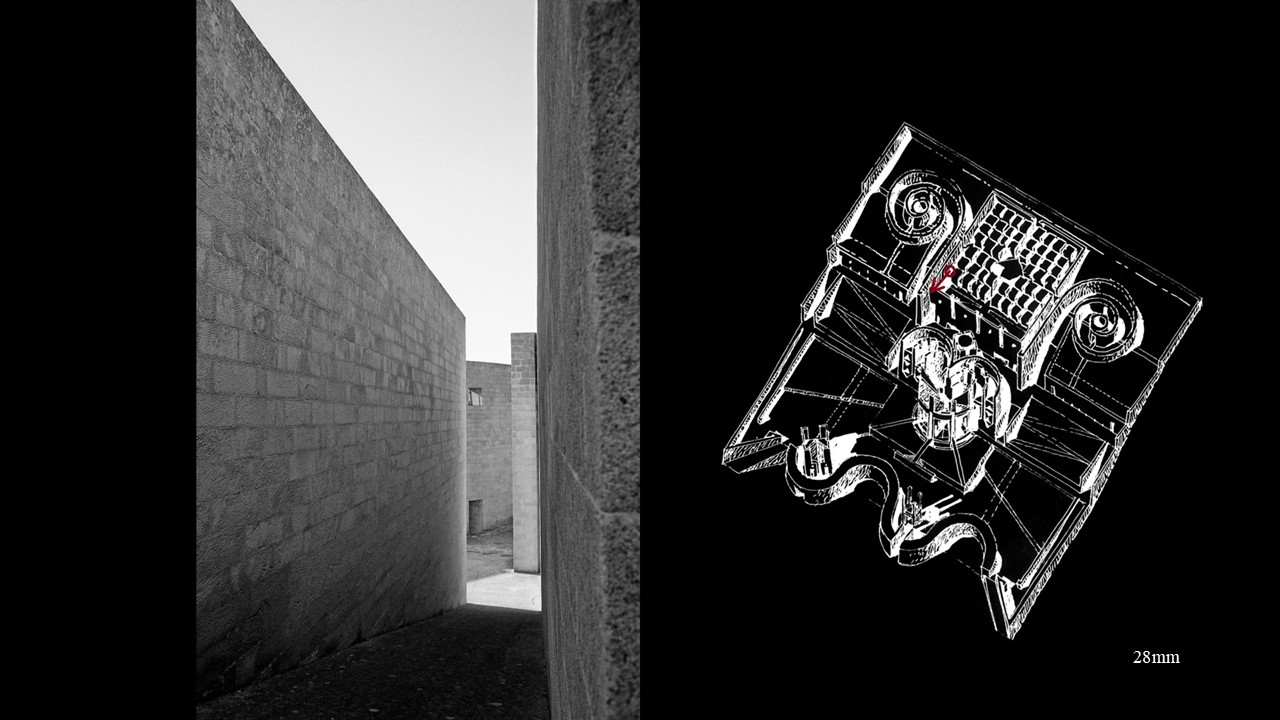

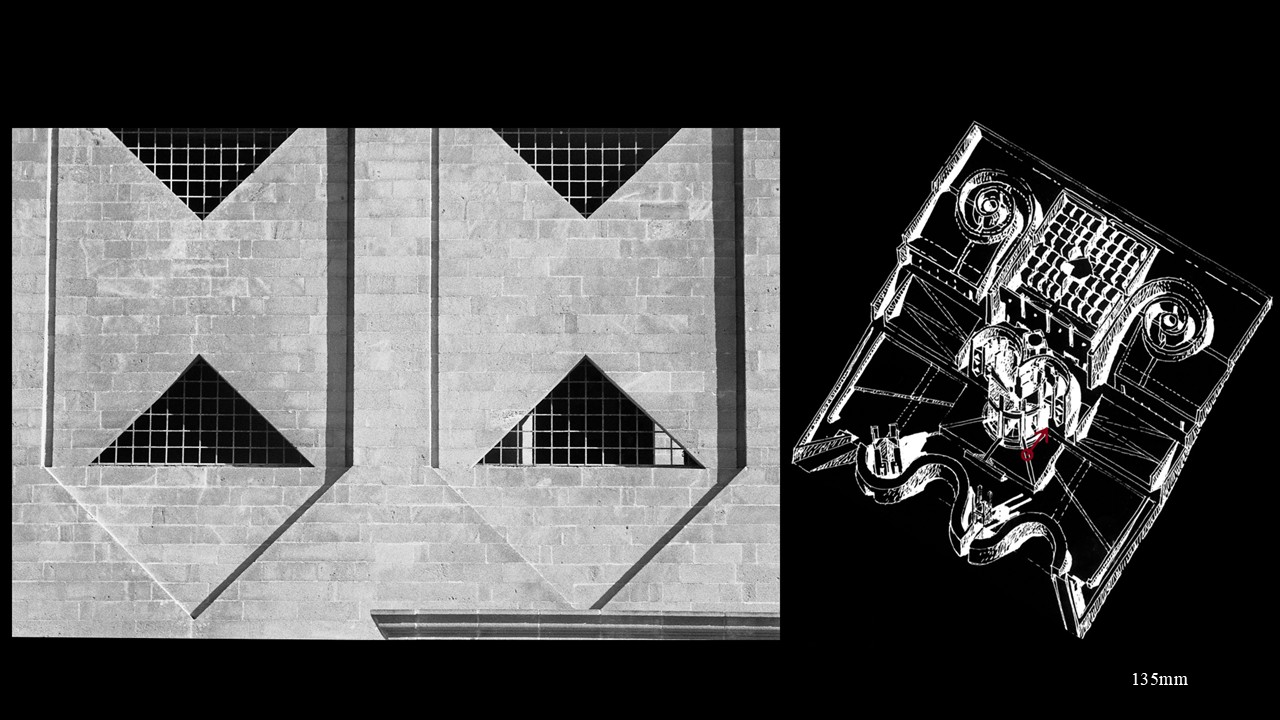

(10)

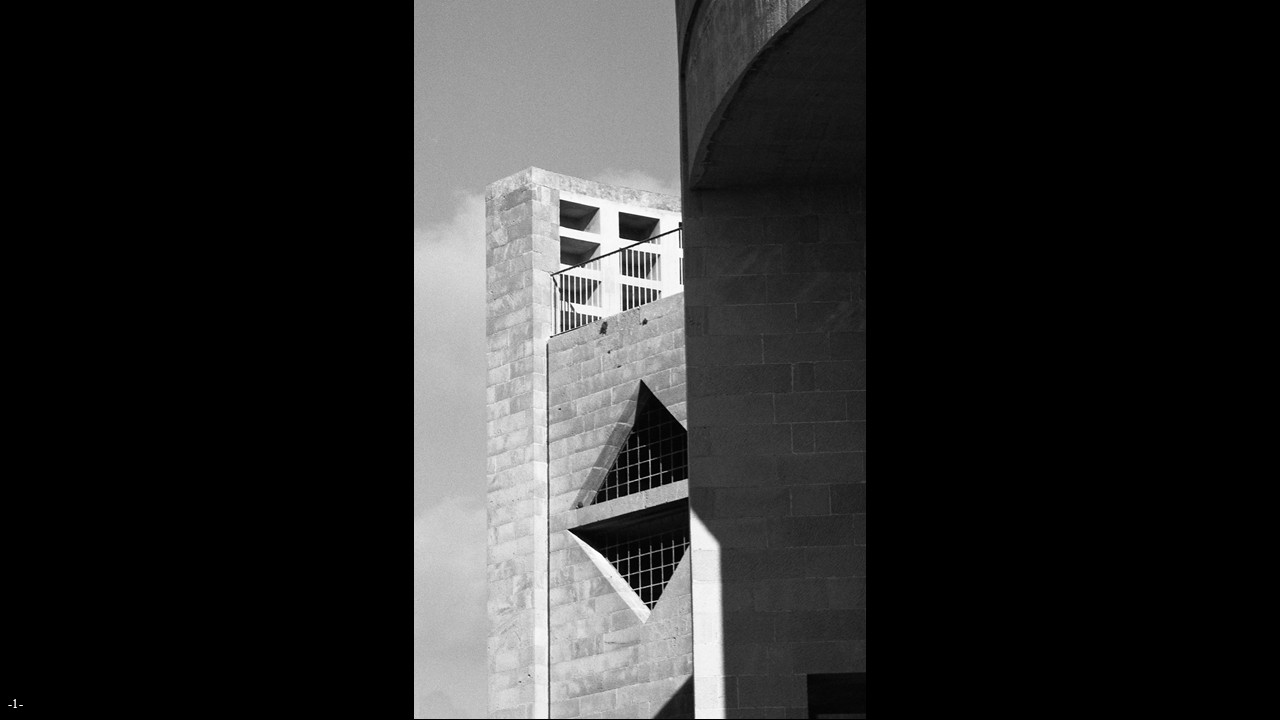

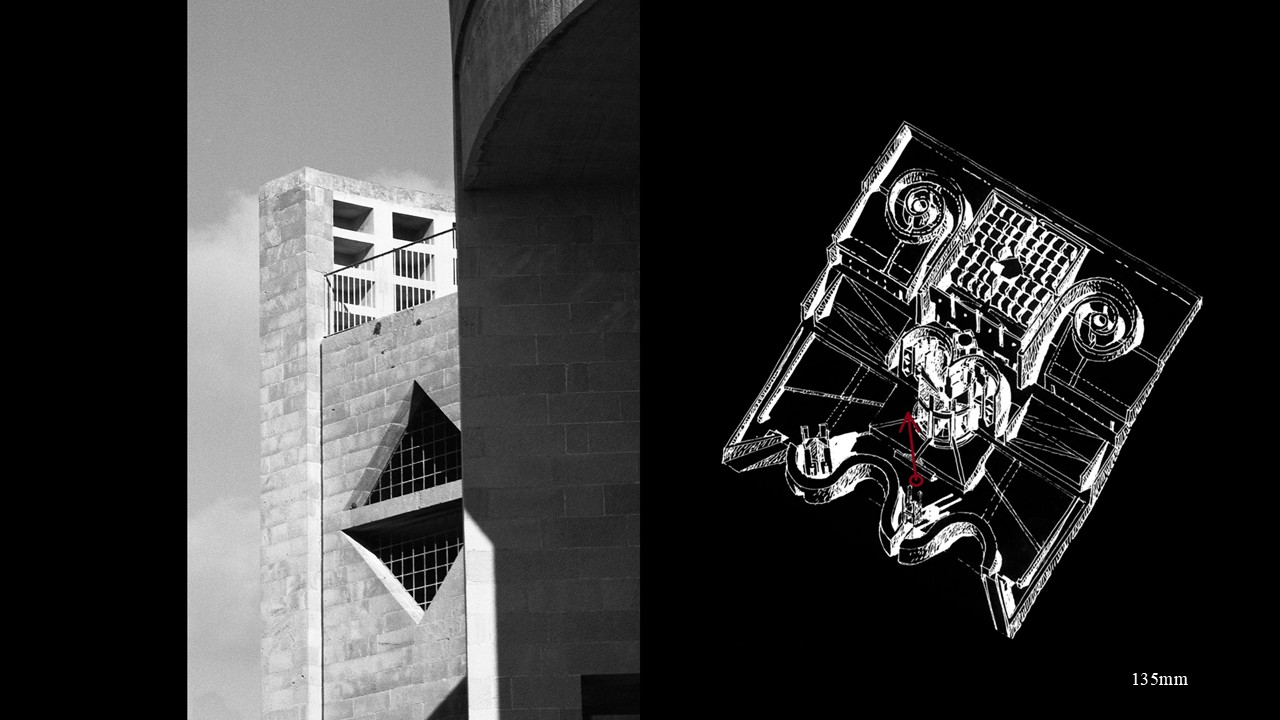

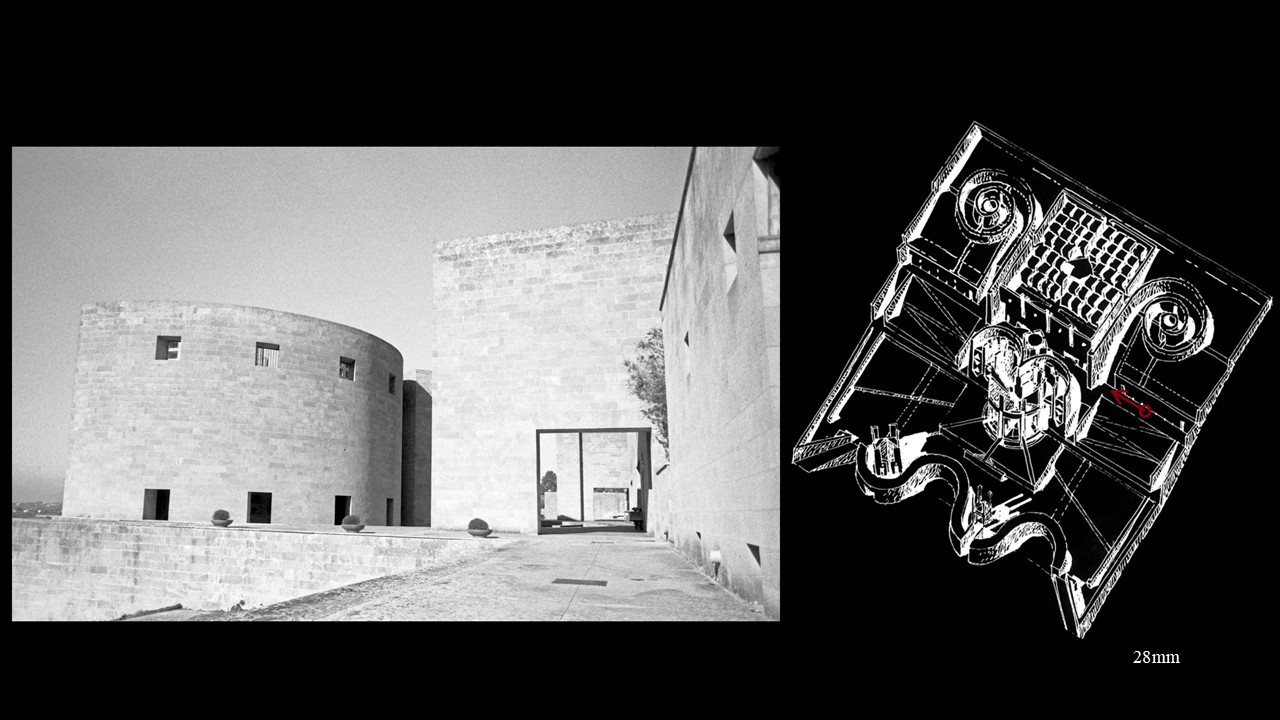

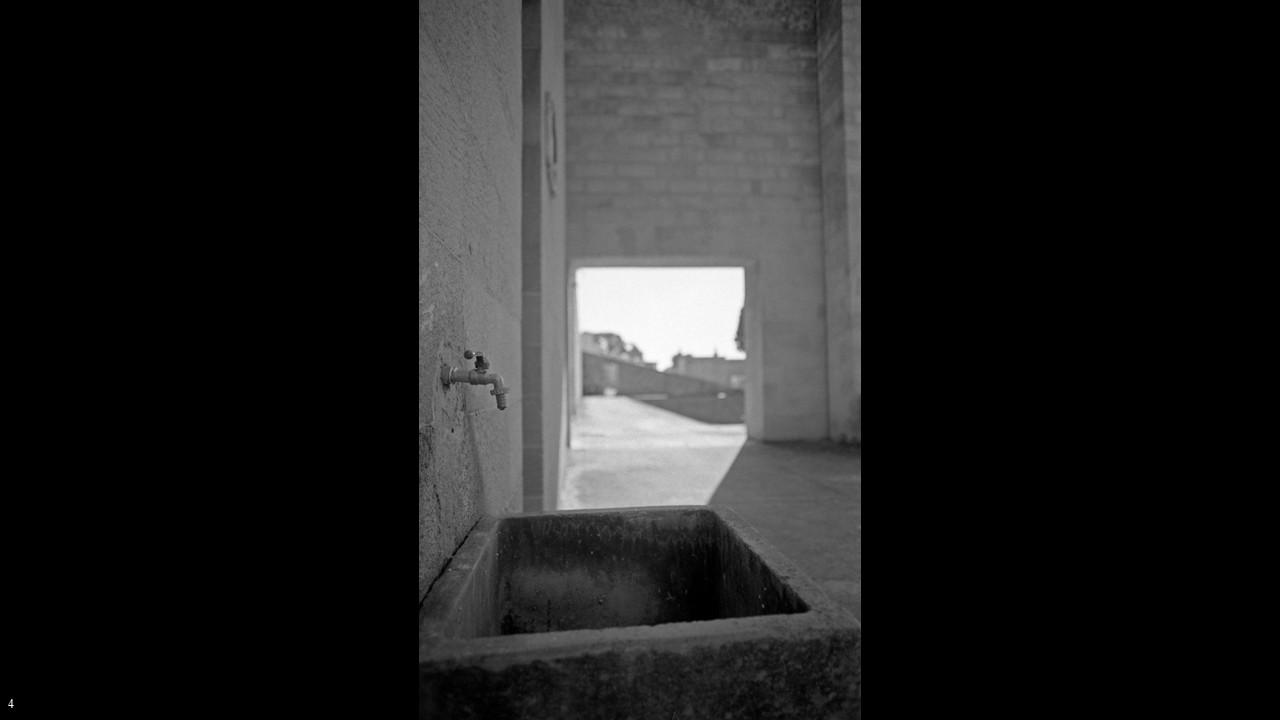

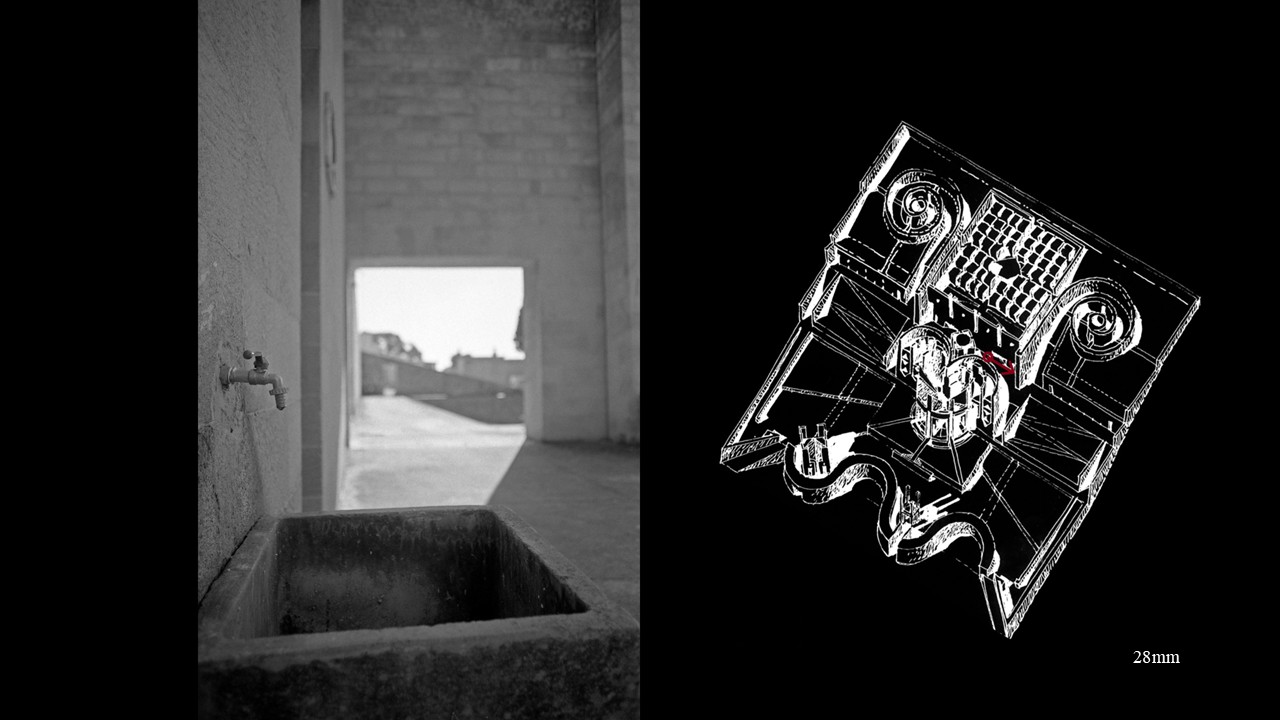

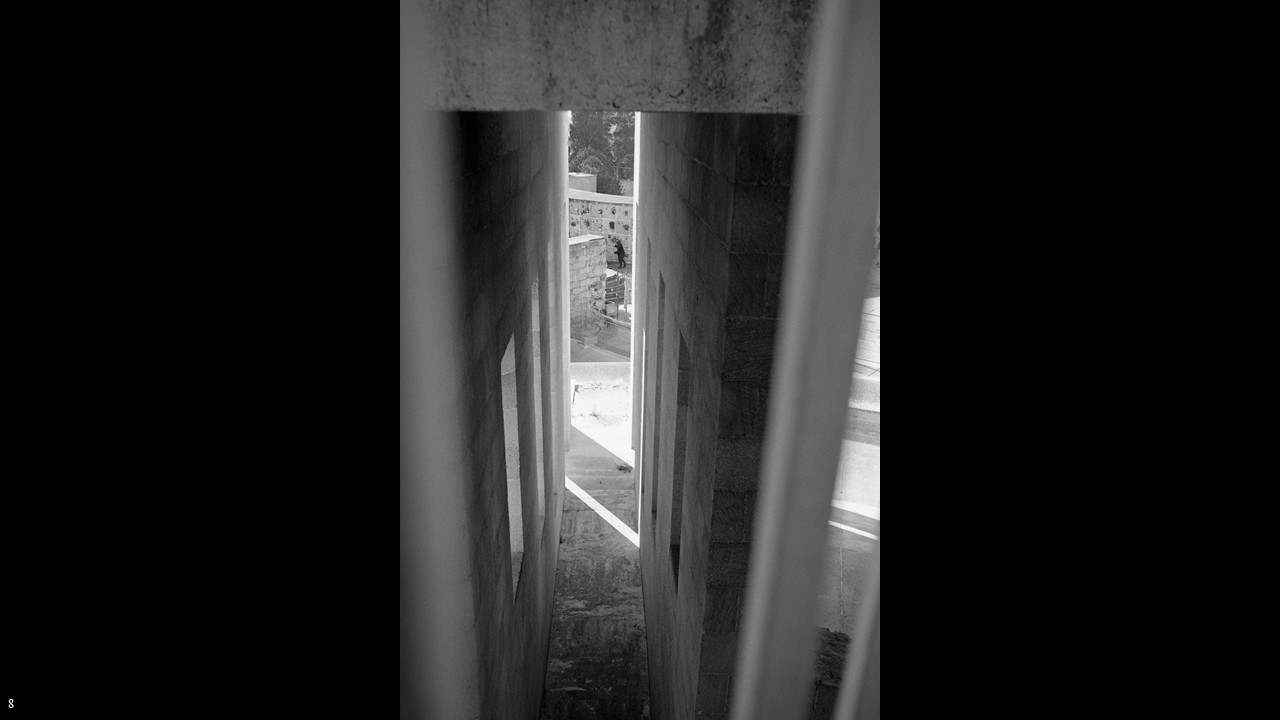

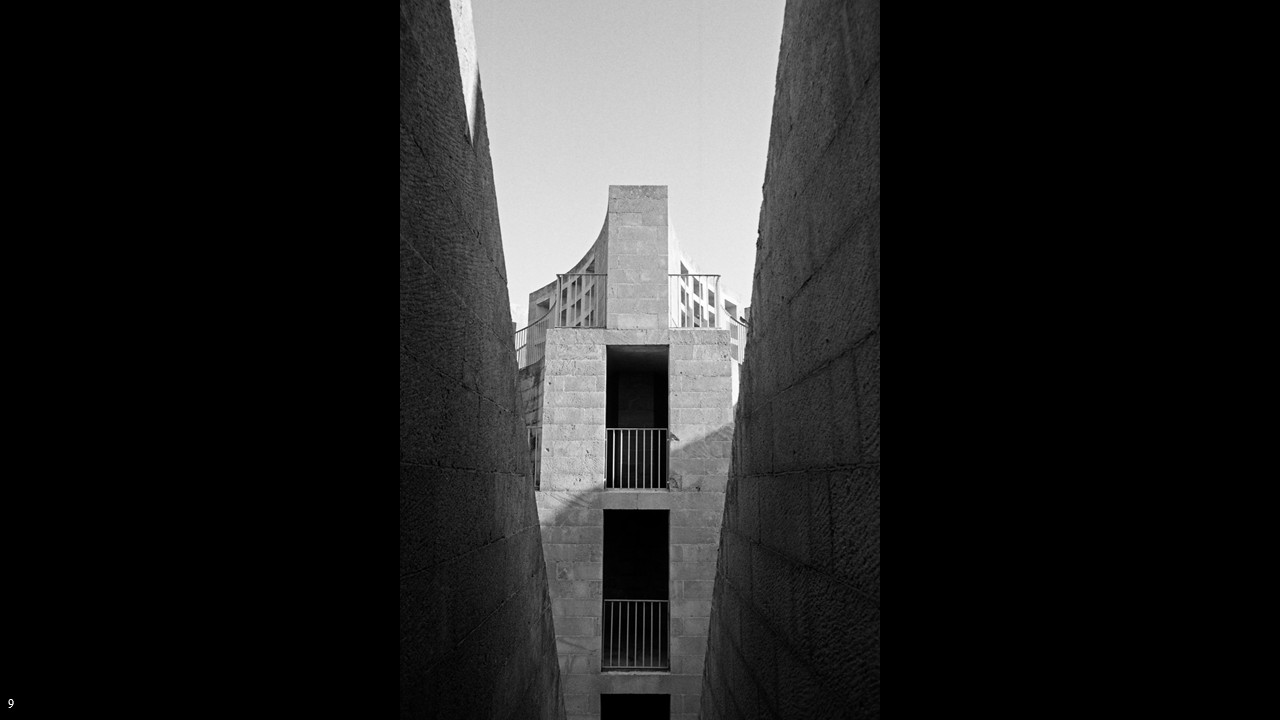

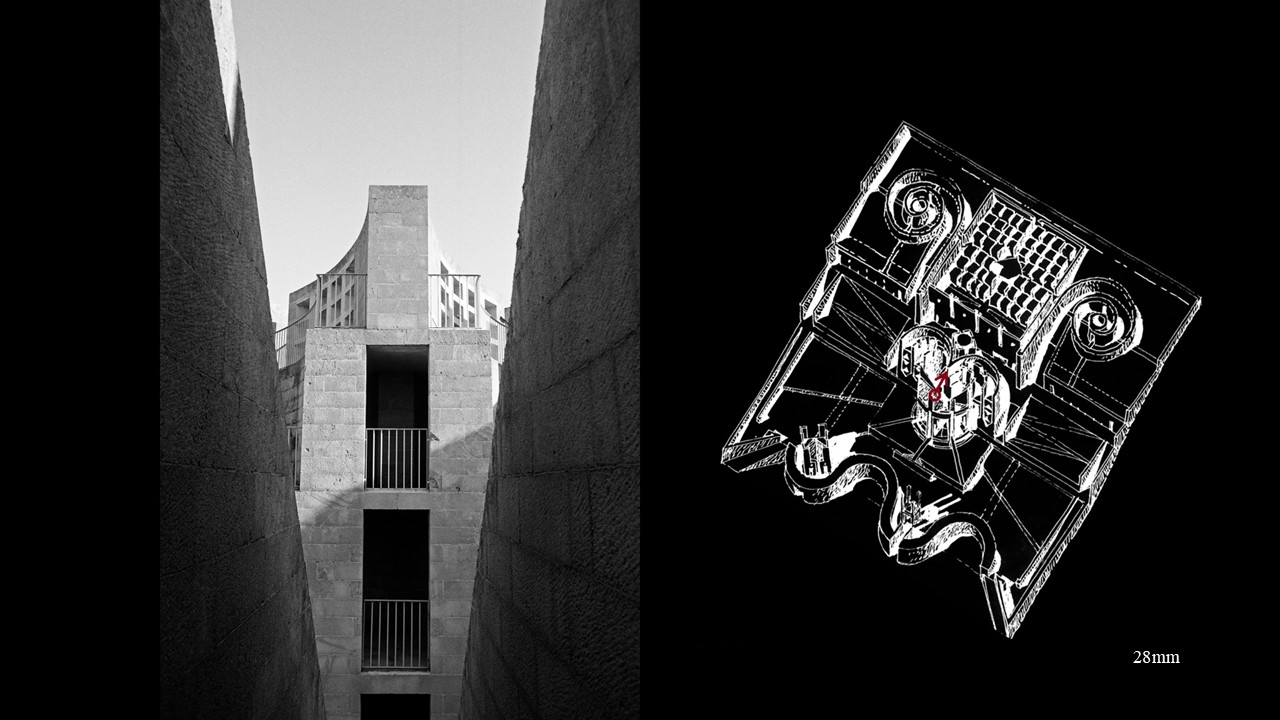

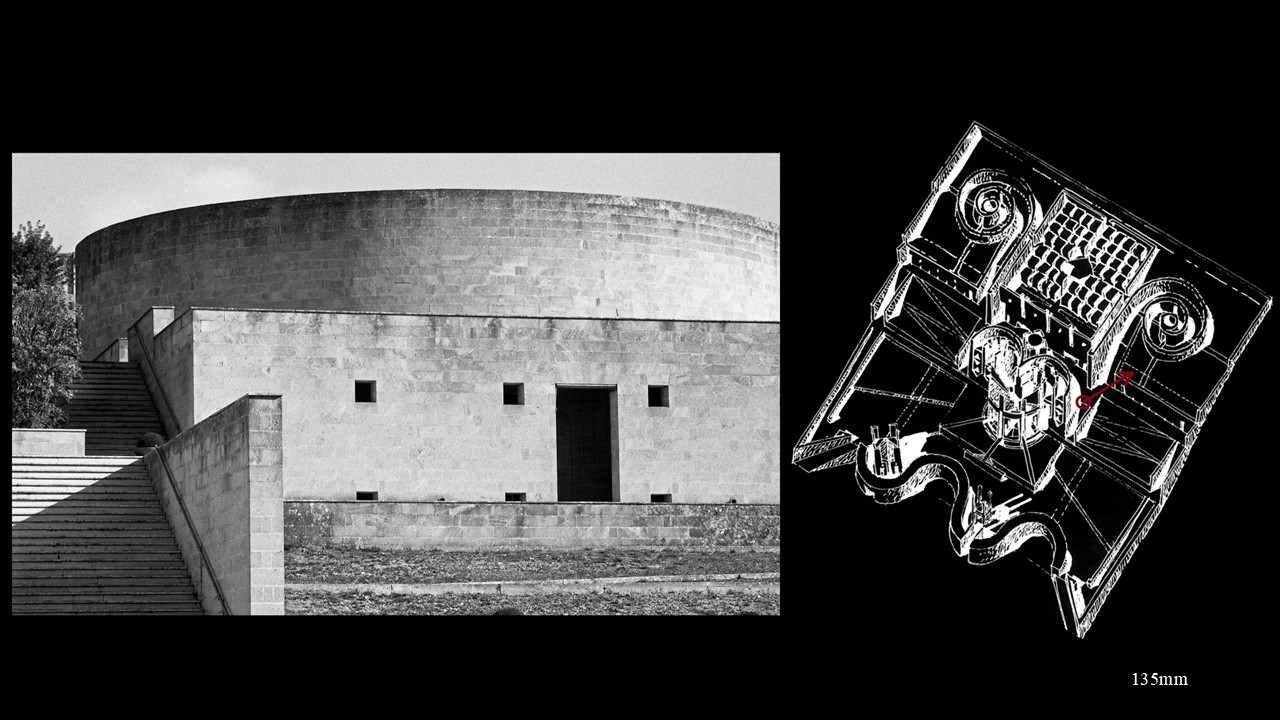

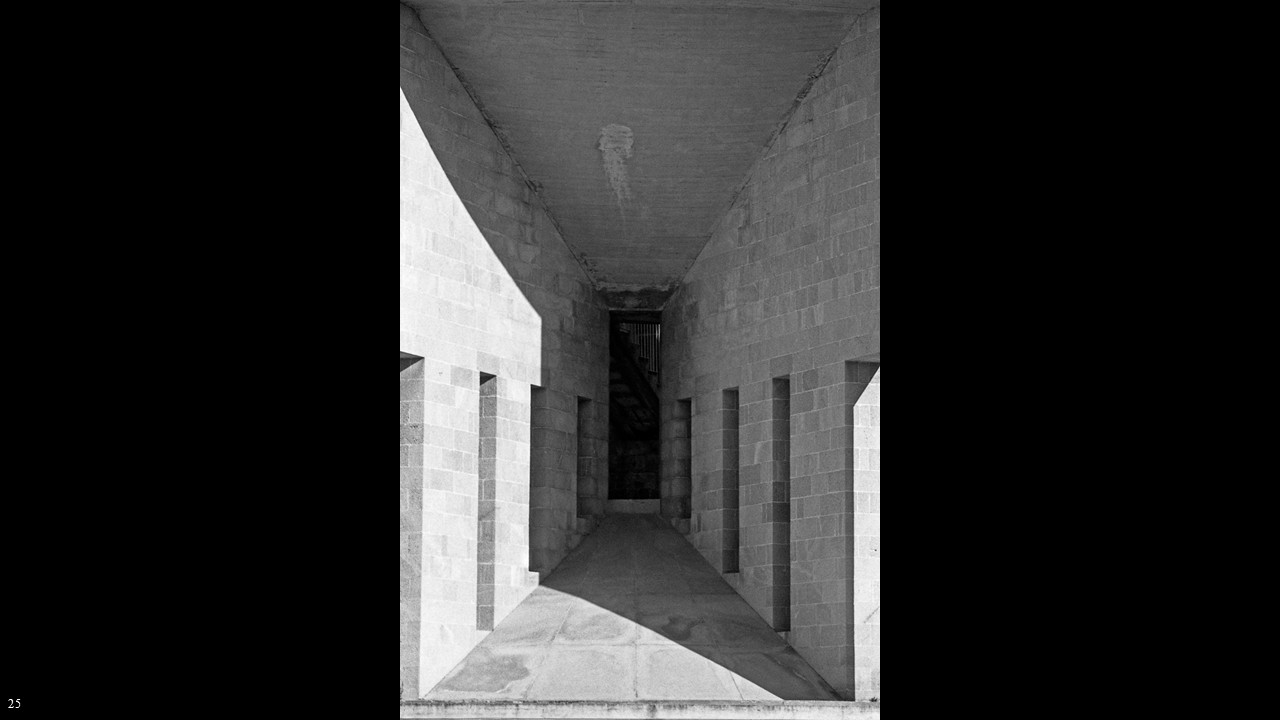

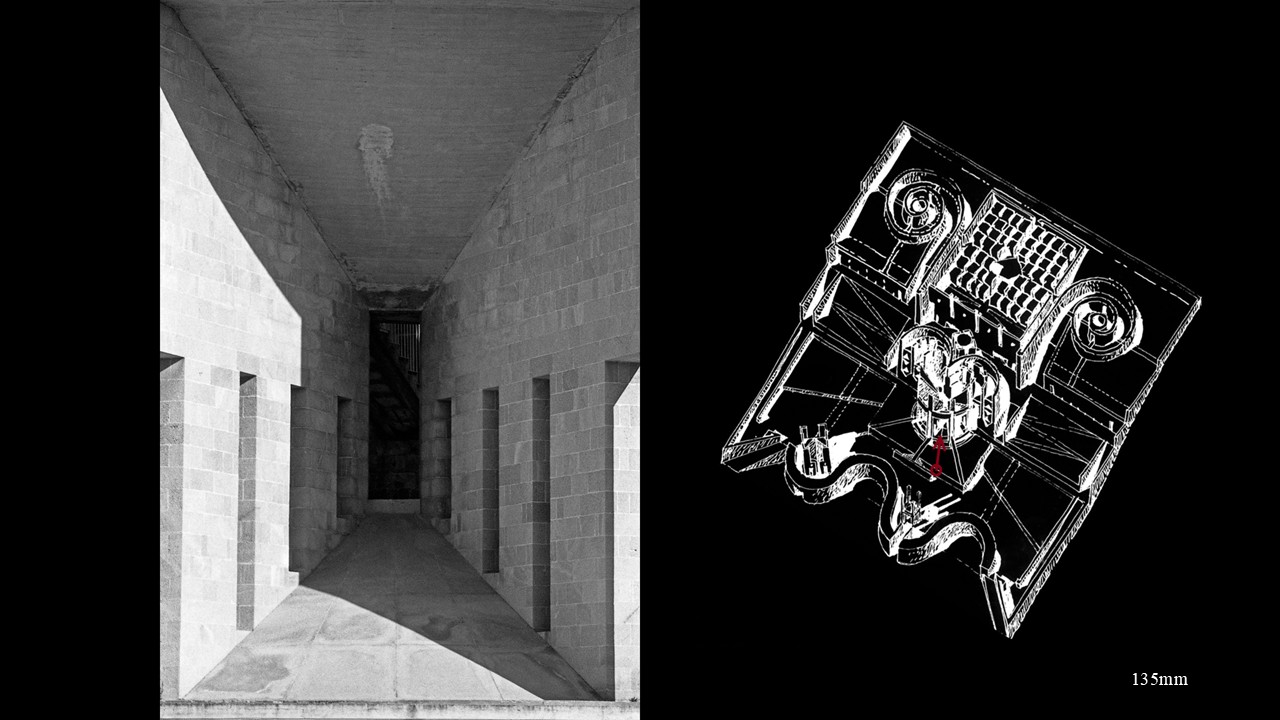

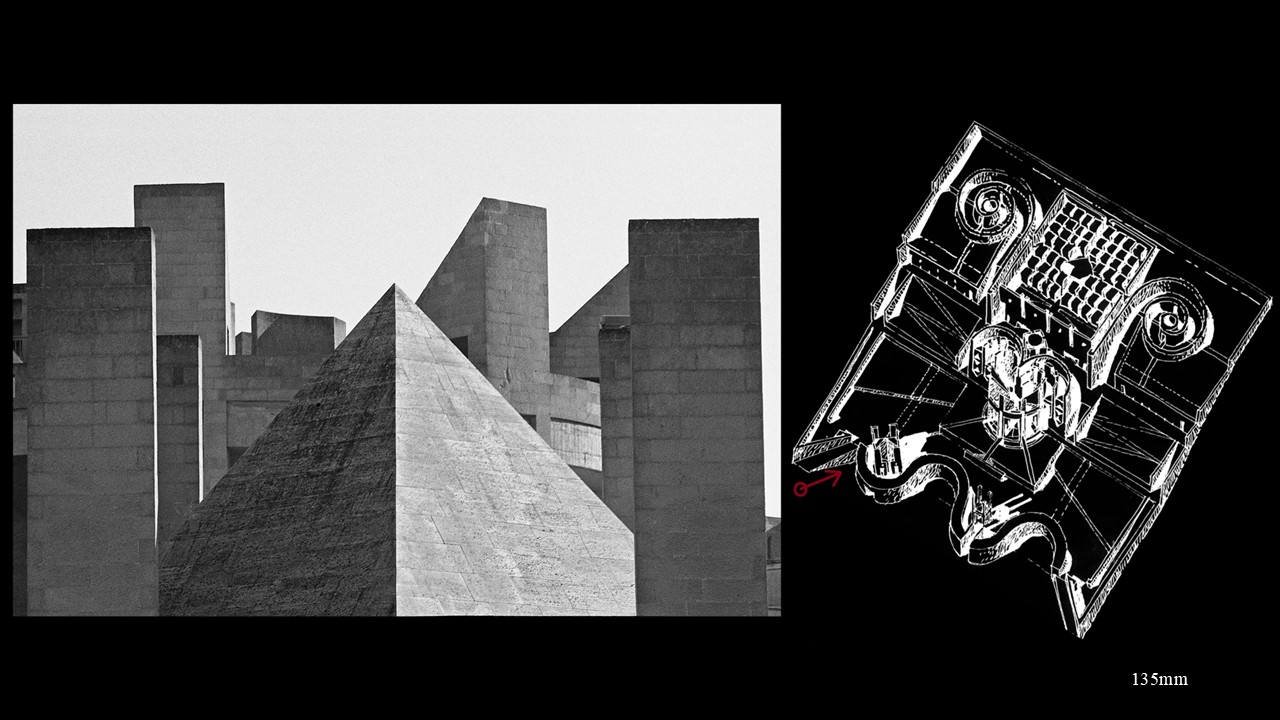

Le complexe du cimetière est conçu comme un ensemble de bâtiments liés les uns aux autres par la logique de l’espace perspectif, où les imposants murs de tuf apparaissent érigés uniquement pour tisser des séquences lumineuses changeantes, de lumières éblouissantes et d’ombres profondes.

________________________________________________________________

(11)

Comme décrit lors de l’introduction, la conception est basée sur l’archétype d’un chapiteau corinthien qui, étendu à grande échelle, celui-ci perd d’une part sa caractéristique d’élément de l’architecture et permet d’autre part la création d’espaces totalement nouveaux, espaces qui ne sont plus reconnaissables dans la figure d’origine.

________________________________________________________________

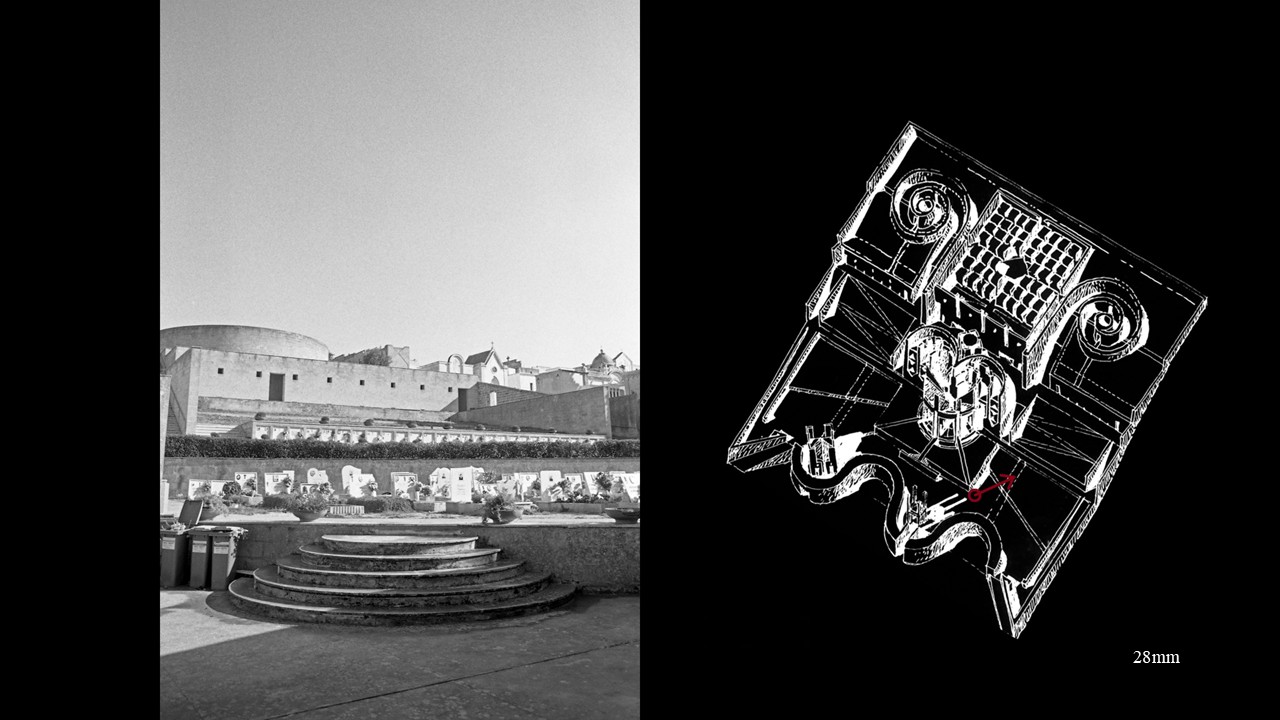

(12)

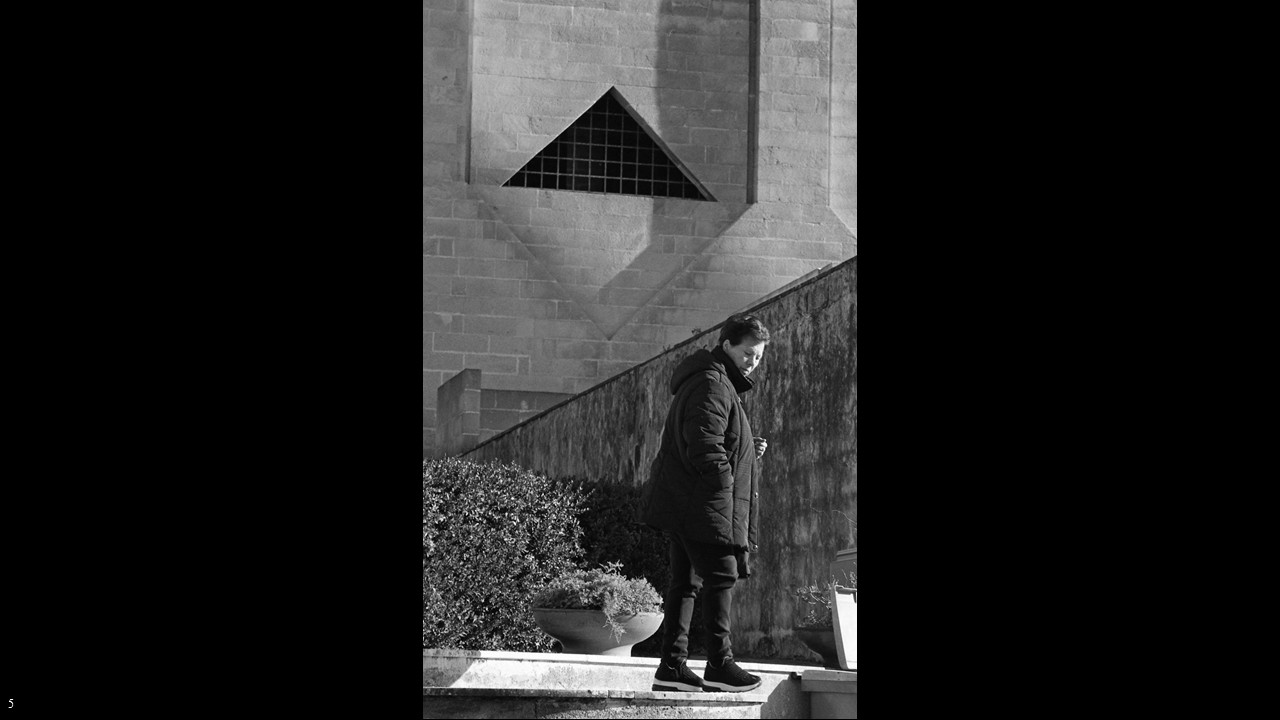

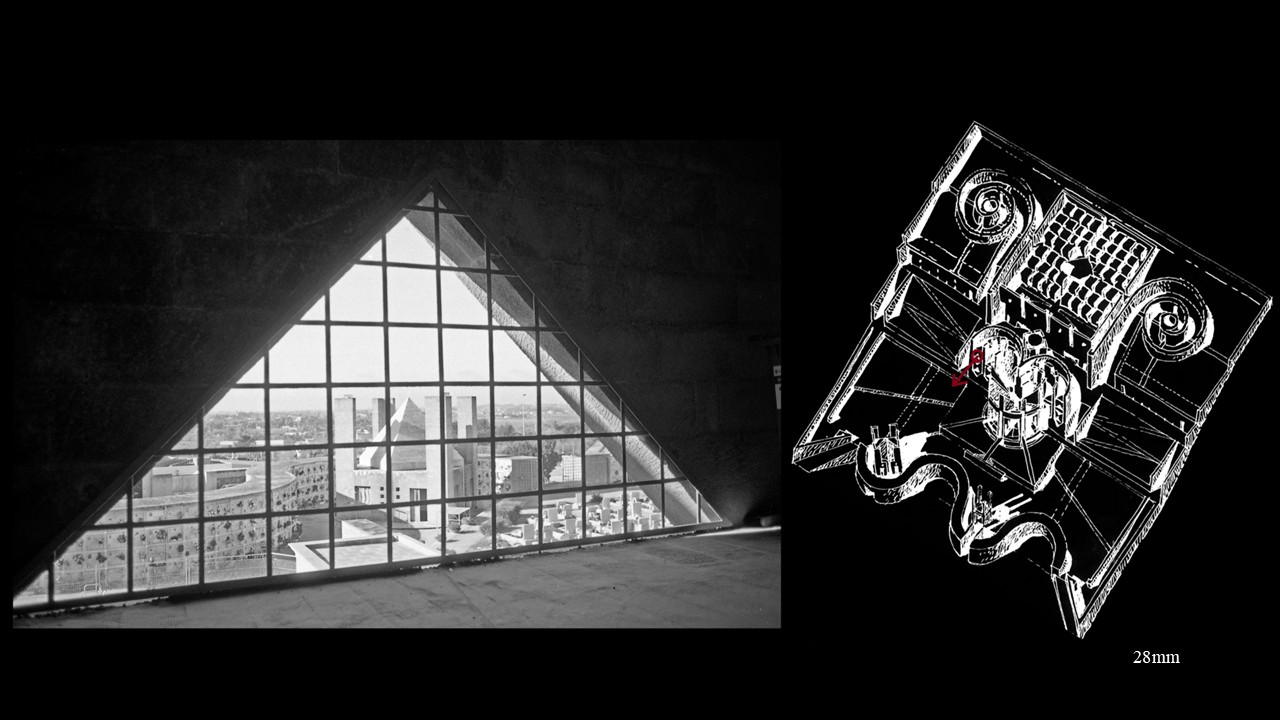

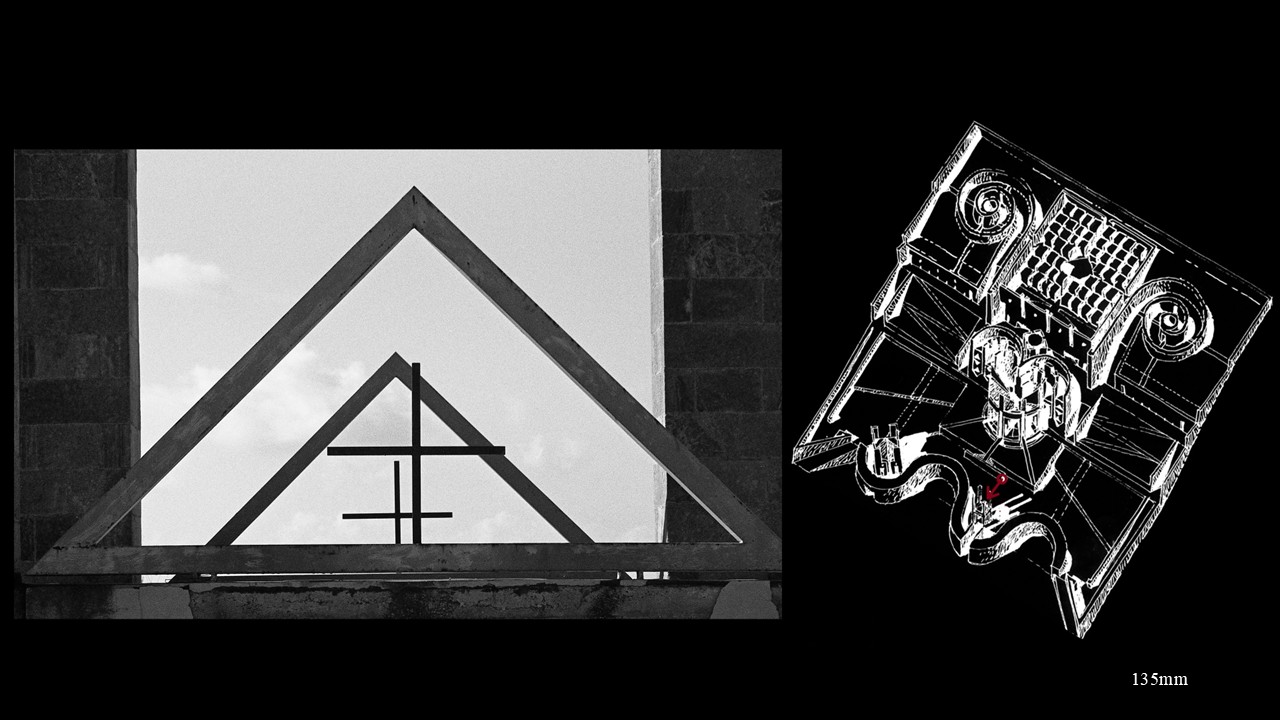

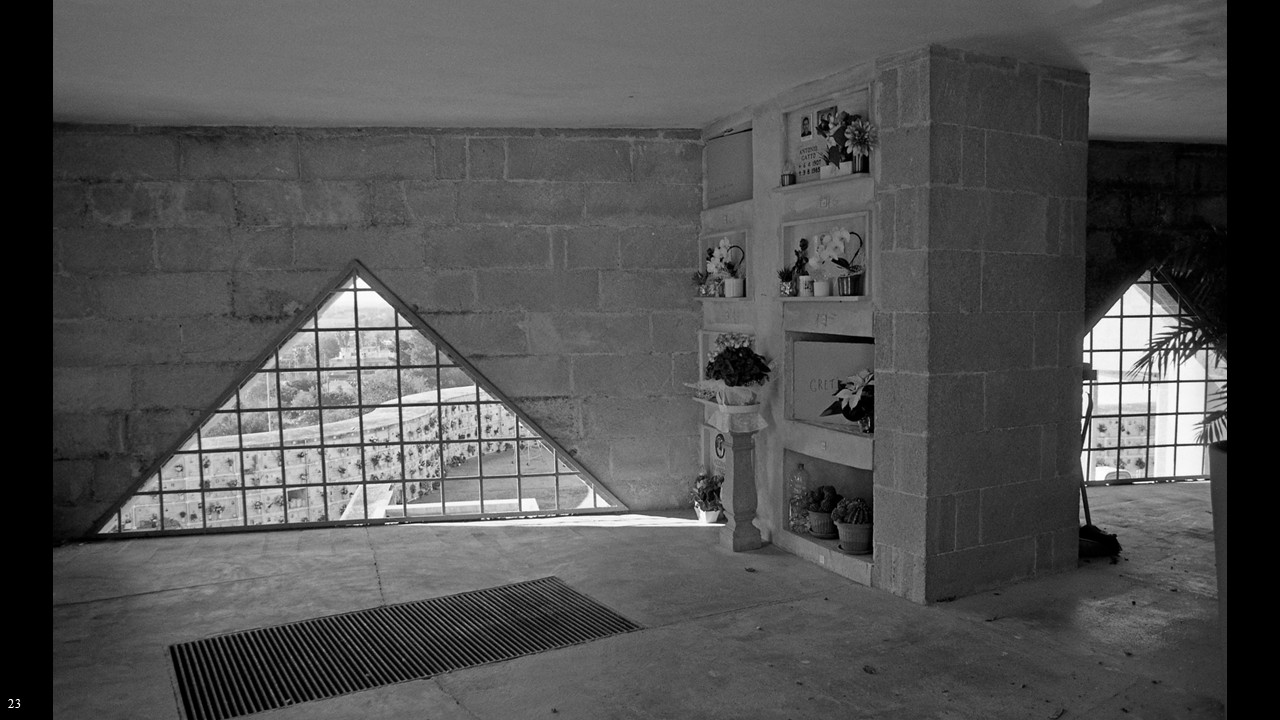

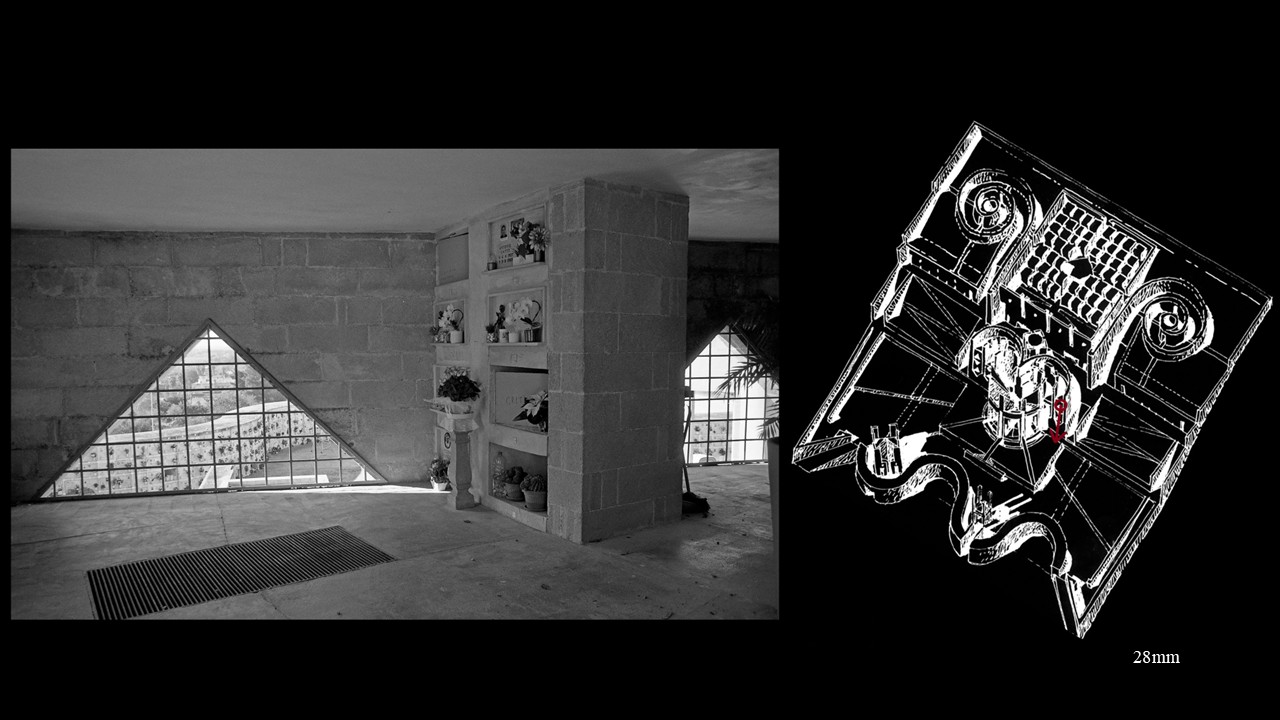

L’œil de la providence divine est souvent représenté sous la forme d’un œil épais entouré de rayons de lumière et s’inscrit généralement dans un triangle.

Les auteurs n’ont indiqué nulle part si l’aspect flagrant de ce signe soit, dans ce cas, une référence à la religion chrétienne ou une simple coïncidence. L’interprétation est laissée à la sensibilité de celui qui observe.

________________________________________________________________

(15)

Contrairement aux lieux d’inhumation communs présents dans la partie inférieure de l’ouvrage, dans la partie supérieure une série de chapelles familiales privées sont disposées à l’intérieur d’un quadrillage équilatéral et de deux spirales symétriques.

________________________________________________________________

(17)

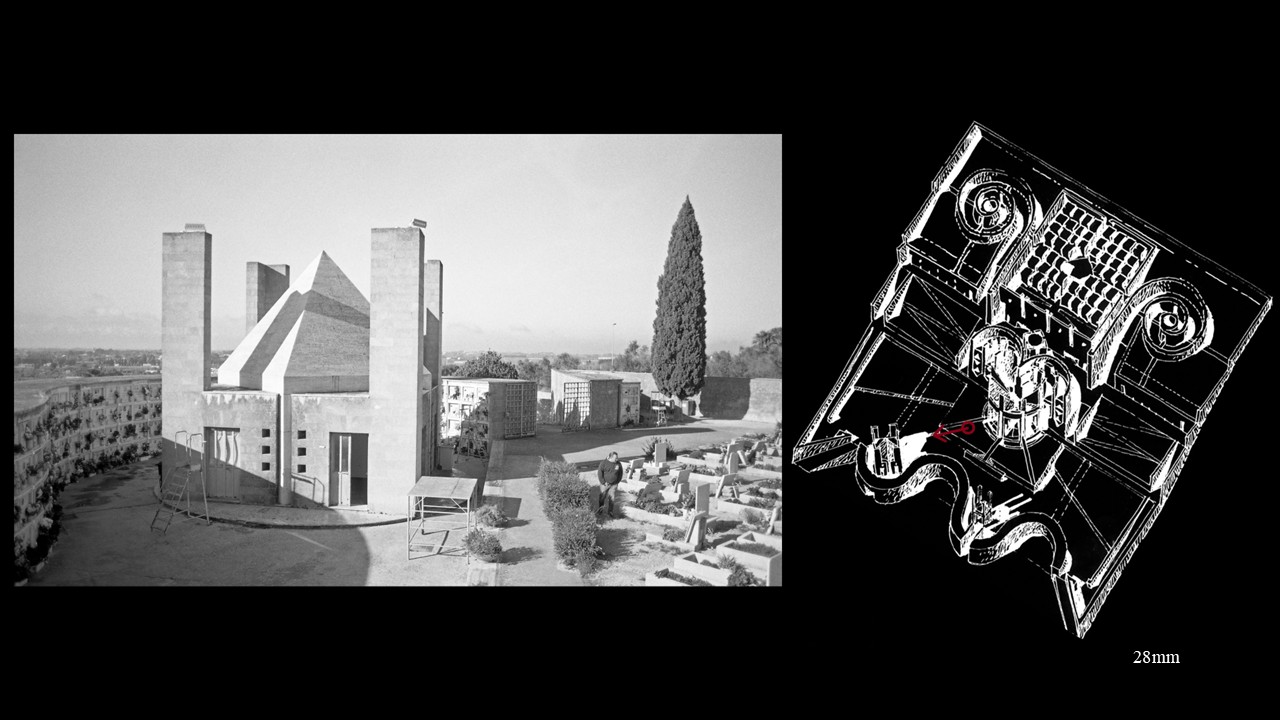

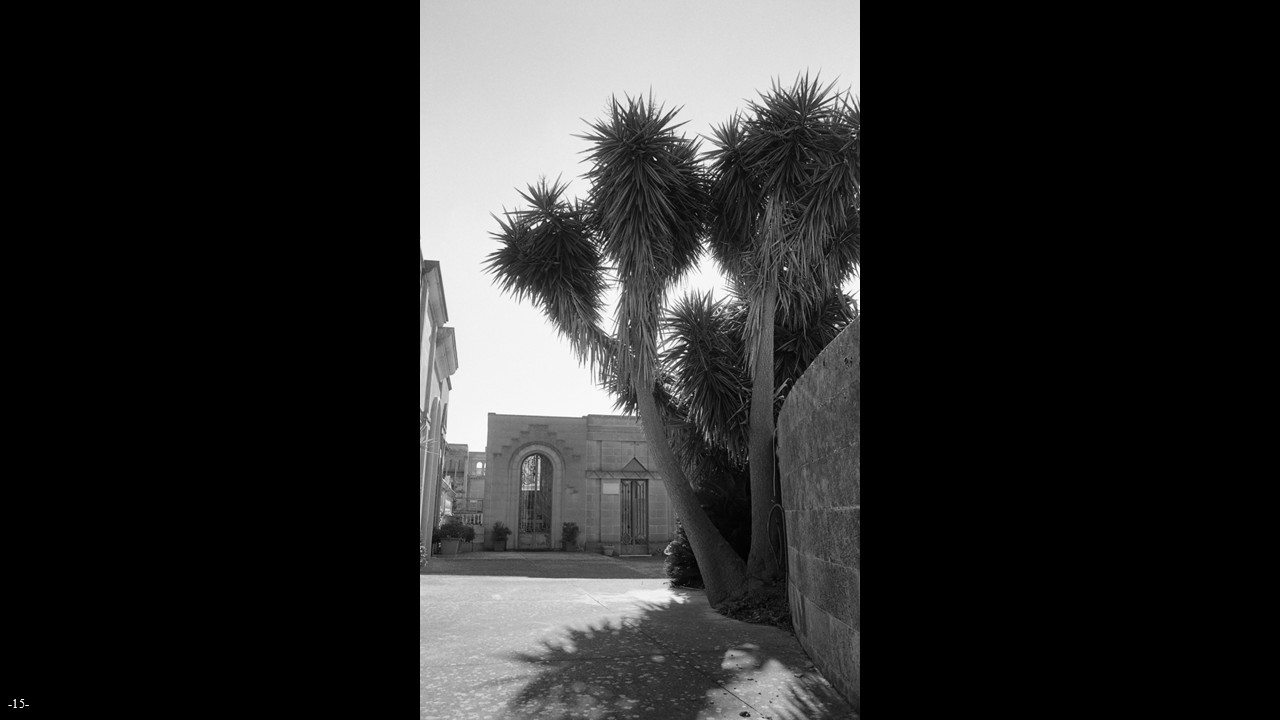

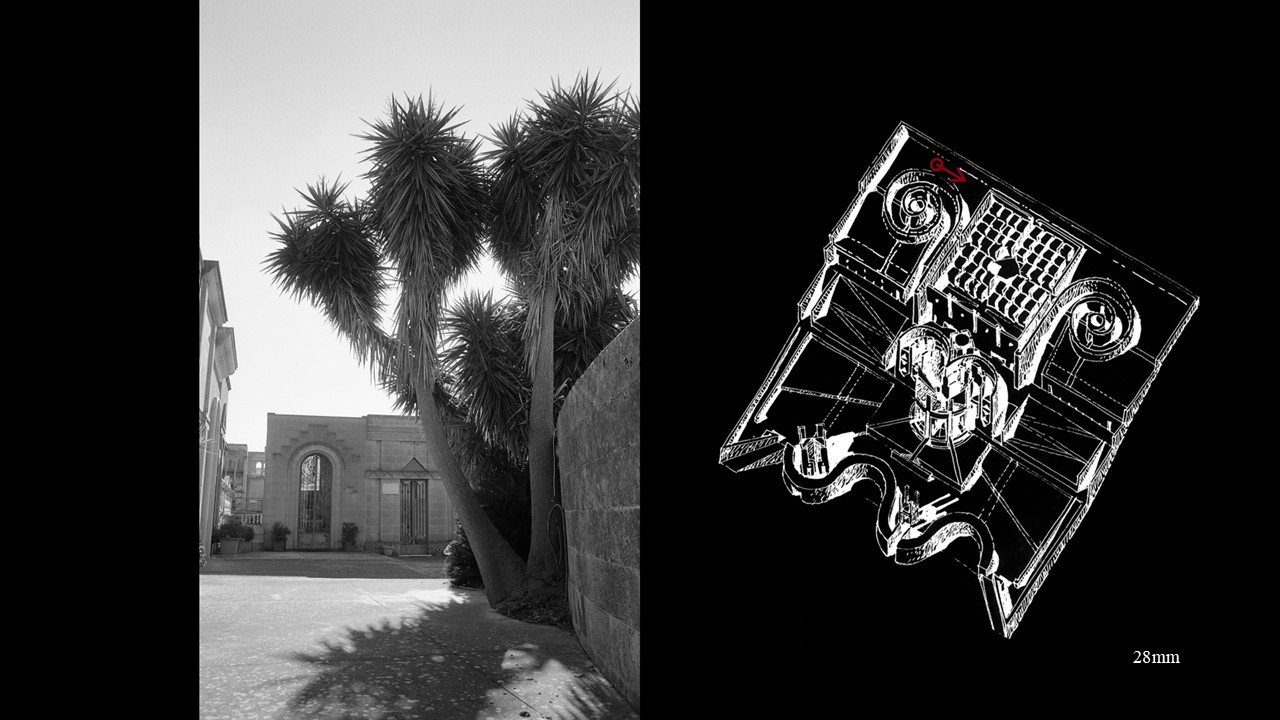

Ovide, dans les Métamorphoses, raconte l’histoire de Cyparissus : inconsolable d’avoir tué accidentellement un cerf auquel il était lié par une profonde amitié. Il demande alors aux dieux que son deuil soit éternel, et se transforme ainsi en un arbre longévif qu’Apollon consacre comme le symbole du chagrin généré par la mort : c’est le cyprès.

________________________________________________________________

(19)

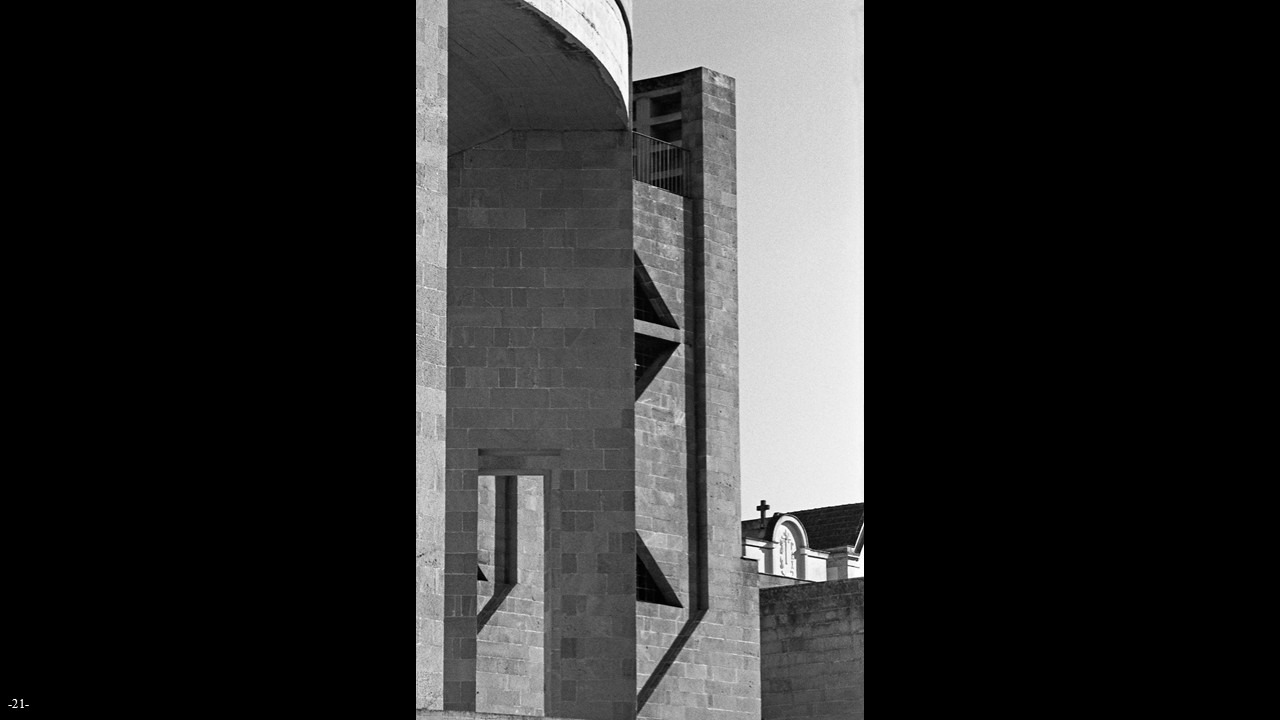

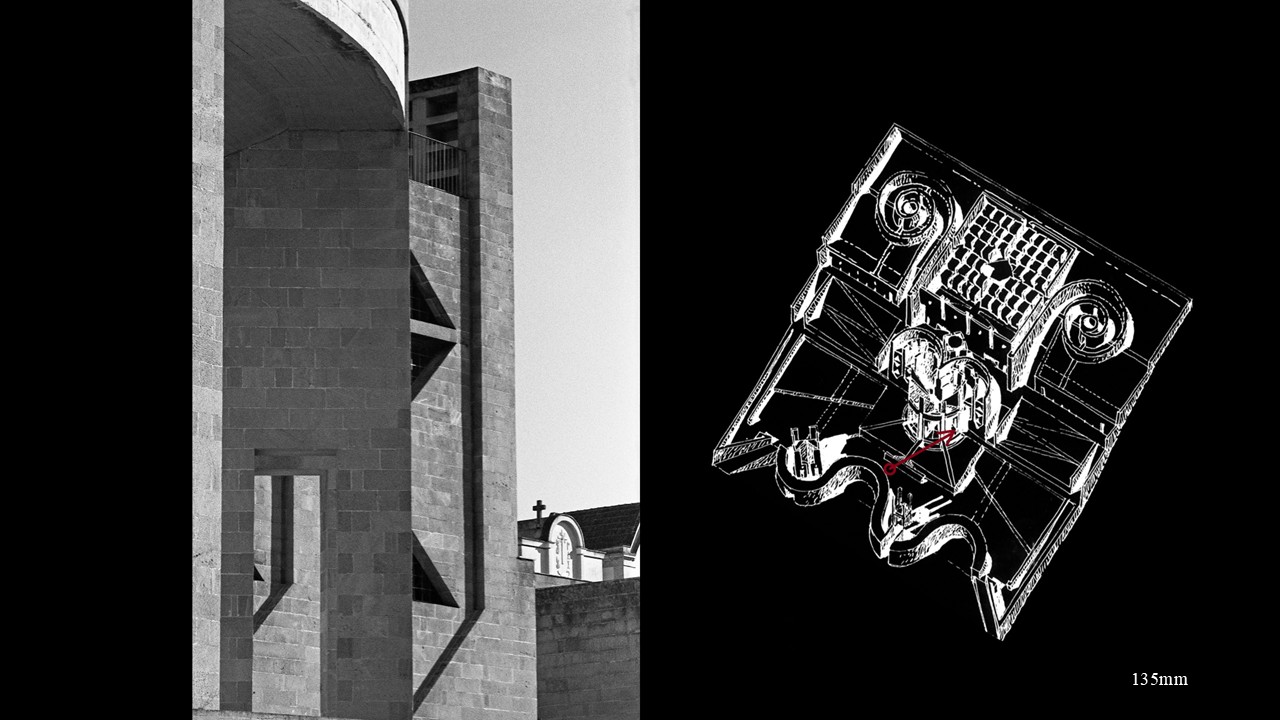

Comme dans l’inflexion de la façade d’entrée, dans les parcours en spirale des zones funéraires, la présence immobile des murs devient plus dynamique assumant presque le caractère d’une somptueuse machine scénique baroque.

________________________________________________________________

(21)

Comme contraposition à l’anxiété liée à la rationalisation, à la fonctionnalité et donc à la productivité, il n’est pas question de dégénérer en un historicisme banal, en un kitsch postmoderne, en une insupportable rhétorique du bon vieux temps opposée à la société de consommation mais simplement de ramener au présent le charme et l’élégance qui fût d’un temps passé.

________________________________________________________________

(22)

Le symbolisme du triangle ne laisse, dans ce cas, aucune marge d’interprétation.

________________________________________________________________

(24)

L’aspect romain, omniprésent dans les œuvres du G.R.A.U., est marqué par une forte plasticité, de grandes épaisseurs de murs, une ornementation très prononcée et une lumière intense qui génère une tridimensionnalité marquée.

Il s’agit d’une architecture où, après l’oubli moderniste, la mémoire de l’histoire refait surface.

________________________________________________________________

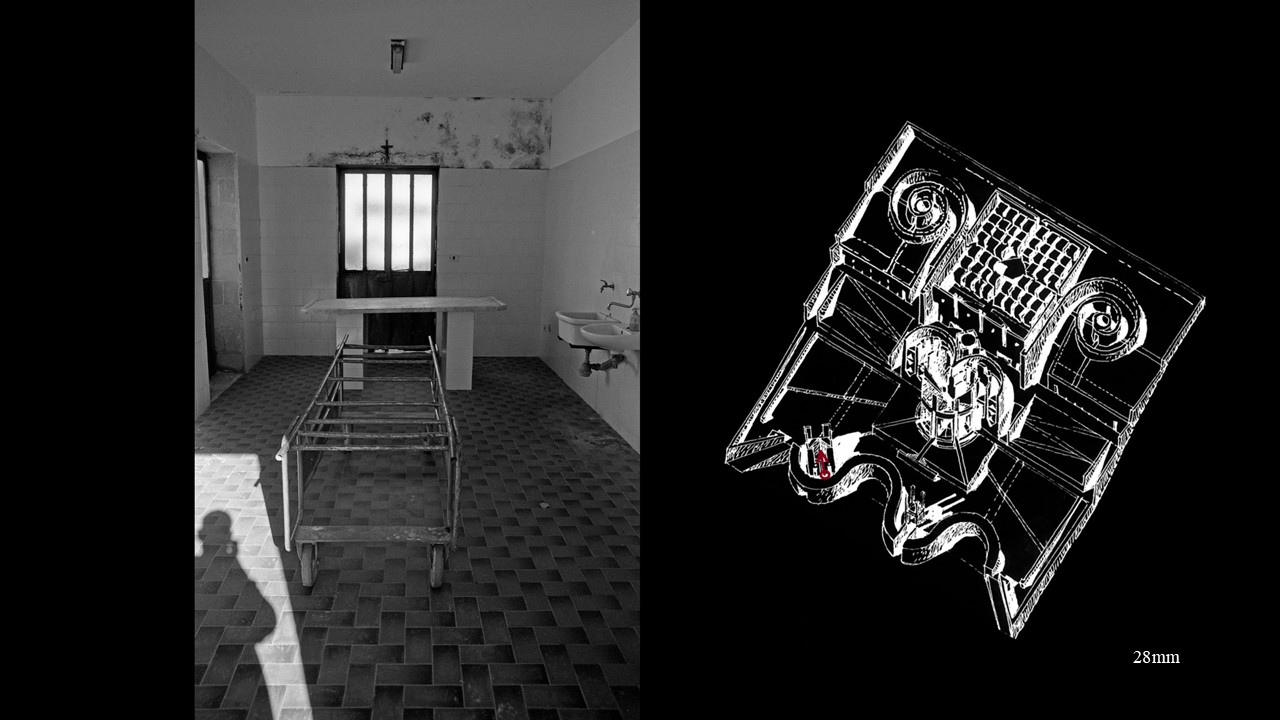

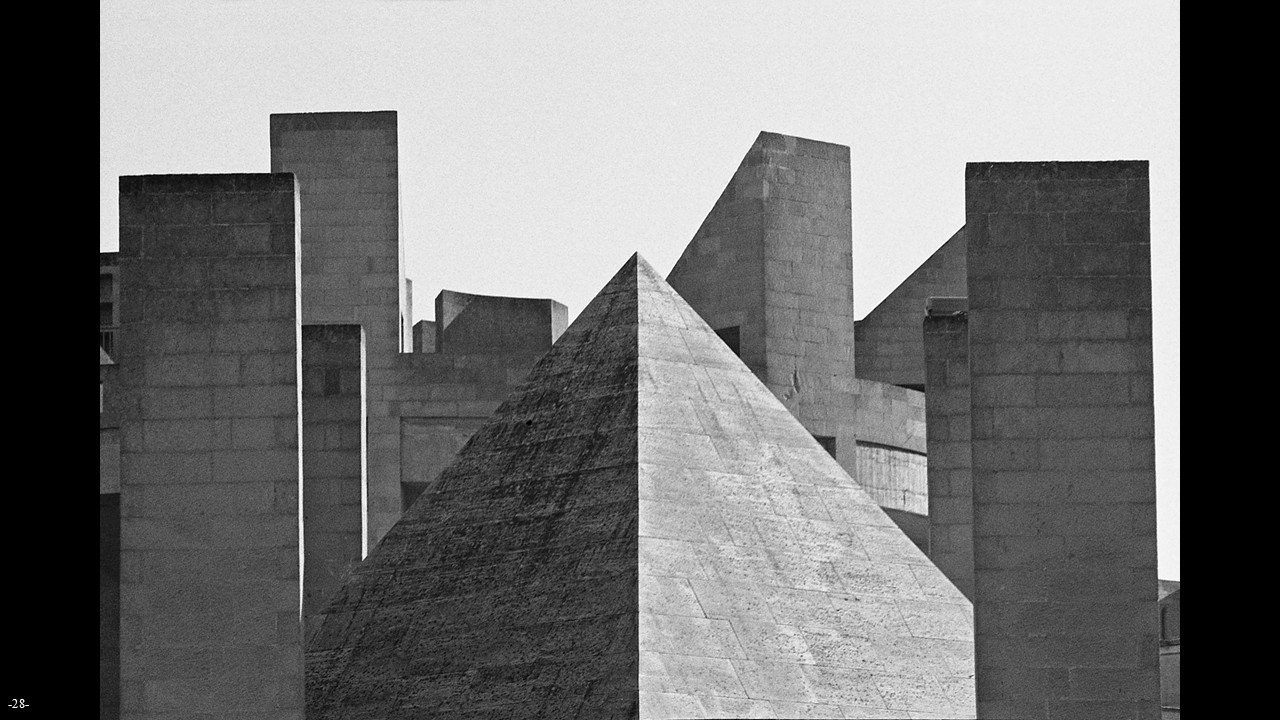

(28)

Dans les plans des architectes Anselmi et Chiatante, cette construction est appelée « Le prisme ». Il n’est fait aucune mention à une pyramide.

Elle est utilisée comme chambre mortuaire. Les défunts y passent une dernière nuit avant de rejoindre leur dernière demeure.

Il est toutefois intéressant de noter que le terme égyptien pour indiquer la pyramide était MR (vocalisé en Mer) où « M » désigne le « lieu » et « R » l’acte de monter, donc, de l’endroit où a lieu l’ascension.

________________________________________________________________

À bien des égards, cette sorte de mélange de mystérieuse suspension entre complétude et ruine, fermeté et fragilité, ne semble pas être une donnée occasionnelle, mais une figure intime de l’œuvre elle-même, et cet essai en images présenté ici souhaite en constituer une preuve supplémentaire.

Fabrizio Negro